がん化学療法

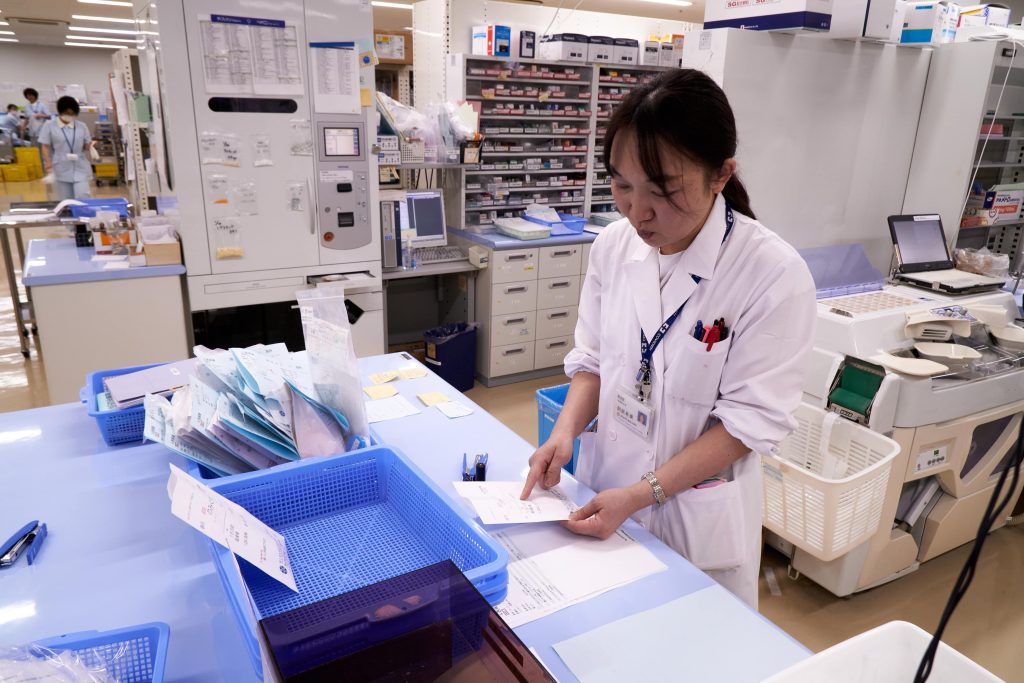

化学療法(抗がん剤治療)の注射薬は薬剤師が安全キャビネット内で無菌的に調製しています。

抗がん剤は、薬歴を参考にして投与量、投与間隔のチェックを厳重に行っています。

抗がん剤の暴露対策として、揮発性の高い薬剤においては閉塞式薬物輸送システム(ファシール)を用いた無菌調製を行っています。

薬剤師が土・日・祝日も調製・監査することにより調剤過誤を防ぎ、安全で衛生的な注射薬を作製しています。

~薬剤部のMission~

より良い薬物療法を提供し、患者さんの安全を守る

~薬剤部のVision~

〇 専門性の高い薬剤師集団である

〇 患者さんに適した処方提案を行える薬剤師である

〇 働きやすくやりがいを感じる職場である

岡山済生会総合病院は2016年1月1日に伊福町から国体町へ移転し、入院と救急機能に特化した病院となり、伊福町の施設は外来センター病院として運営されています。

薬剤部は36名の薬剤師と7名のファーマシーアシスタントで構成され、両施設で業務を実施しています。

近年、画期的な新医薬品が開発され、臨床で使用できるようになりましたが、患者さんに安全で安心した薬物治療を提供できるように努めております。

入院・外来調剤および注射剤調剤、薬剤管理指導、医薬品情報管理、院内製剤、医薬品管理、がん化学療法のレジメン管理・抗がん剤の混合調製、TPN調製、治験など各種業務を分担して行っています。

日々進歩していく医療の中で病院薬剤師に対する要望も大きく変化し、これまでよりもさらに安全で質の高い業務展開が求められています。

そこでチーム医療を実践するうえで他の医療スタッフから信頼される薬剤部を目指しております。

薬剤部長心得 則武 有美

_OSH7003-1024x683.jpg)

_OSH7172-1024x683.jpg)

外来・入院の患者さんのお薬を処方箋に基づき、常に安心・安全にお渡しできるように考え、調剤しています。

必要な患者さんには、お薬の説明書(薬の名前、形や色、効能、副作用、注意事項他を印刷した文書)をお渡ししています。

薬剤部にはユヤマ調剤支援システムが導入されており、電子カルテでオーダーされたデータをユヤマ調剤支援システムに取り込み、薬袋の印字、薬品の重複や相互作用のチェック、集計等を行っています。

そして、散薬監査システム、全自動錠剤分包機などを導入し、より正確で迅速な調剤を行っています。

岡山済生会外来センター病院において、薬剤部は地下1階、お薬渡し口は1階にあります。

このため、地下1階から1階へと台車を用いてお薬の搬送を行っています。

その後、外来の患者さんに薬をお渡しし、薬に関するご説明をしています。

必要に応じて、インスリン自己注射や吸入等の指導を行っています。

窓口での対応は、正確に早く・親切・丁寧をモットーに行うよう心掛けています。

薬をお渡しするという短い時間ではありますが、患者さんとの信頼関係を大切にしたいと思っています。

薬に関することなら、何でも遠慮なくご相談ください。

注射薬自動払出システムを導入し、注射オーダに基づき、患者さん毎に施用単位で注射薬を取り揃えています。

薬剤師が薬品名、配合変化、投与量、投与速度等のチェックを行い、病棟に供給しています。

血液製剤は使用の記録を20年間保存する義務があり、コンピューターで記録の管理を行っています。

院内で使用する注射薬は適正な在庫管理ができるように、SPD(物品物流管理)のスタッフを配置しています。

化学療法(抗がん剤治療)の注射薬は薬剤師が安全キャビネット内で無菌的に調製しています。

抗がん剤は、薬歴を参考にして投与量、投与間隔のチェックを厳重に行っています。

抗がん剤の暴露対策として、揮発性の高い薬剤においては閉塞式薬物輸送システム(ファシール)を用いた無菌調製を行っています。

薬剤師が土・日・祝日も調製・監査することにより調剤過誤を防ぎ、安全で衛生的な注射薬を作製しています。

入院患者さんのTPNの注射薬もクリーンベンチ内で調製しています。

市販されておらず、治療を行う上で不可欠な製品になっていない新しい薬や、有用な薬を院内の治験審査委員会の承認を得て、院内製剤として調製しています。

製剤室にはオートクレーブ(高圧蒸気滅菌機)が設置され、薬剤の滅菌を行っています。

また、よく処方される軟膏の混合剤等は予製しています。軟膏の混合調製は機械を使って均一に練り上げ、製剤時間を短縮しています。

その他にも、無菌室内において点眼薬などの調製を行っています。

抗MRSA薬(バンコマイシン)について、シミュレーションソフトを使い、薬物の血中濃度がどのように変化しているのかをモニタリングし、適切な投与量、投与間隔をシミュレーションしています。

抗MRSA薬は薬品の効果のある血中濃度の範囲(有効血中濃度域)と副作用が出る血中濃度の範囲(副作用発現濃度域)が接近しているものが多く、また、患者さんの病態や代謝排泄能により薬物の体内での吸収・排泄が大きく変化します。

このため、有効かつ安全に抗MRSA薬を使用するには、血中濃度モニタリングが必要となります。

シミュレーションして得られた結果は、主治医に報告し、検討が加えられ、個々の患者さんに合わせた適切な処方の構築に役立っています。

医師、看護師等からの薬に関する問い合わせに情報を提供しています。

薬事ニュースを発行し、新しく購入した薬の情報や副作用情報等をお知らせしています。

また、日々の臨床業務の中でプレアボイド報告に積極的に取り組んでおり、日本病院薬剤師会へと報告を行っております。

当院は、プレアボイド報告施設としての認定を受けています。

さらに、病院内の副作用報告を収集して、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告しています。

薬剤部は、採用医薬品を審議する薬事委員会の事務局業務を行っており、定期的に採用薬医薬品について委員会における審議を担当しています。

薬事ニュースとは別に、薬の基本的な情報(用法:食前と食直前の違いなど)、注射薬で配合変化に注意する薬剤など、業務に欠かせないことやよく質問がある事項についてまとめたファーマ新聞を定期的に発行しています。

入院中の患者さんに、より安全で有効な薬物療法を受けていただけるように、病棟担当薬剤師が服薬指導等を行っています。

持参薬や入院中に処方されたお薬について、相互作用や重複している薬等のチェックをし、ベッドサイドにて、服用状況確認や用法・用量、効能・効果についての説明を行っています。

また、患者さんからの情報や説明内容を電子カルテに記載し、他職種と情報を共有することにより、副作用への対応や、より適切な薬の使用が行えるよう努めています。

また、指導のみならず、病棟の定数配置薬品、救急カートの在庫管理や、その他スタッフへの薬に関する情報提供を行っています。

治験とは、医薬品として製造販売承認を得るために、患者さんの協力で安全性の評価と有効性の確認を行う臨床試験のことです。

当院で実施する治験の事務局業務を行い、円滑な実施に対応しています。

当院における治験の実績等につきましては、下記をご確認ください。

担当薬剤師は以下に示すようなチーム医療の中で活躍し、責務を果たしております。

当院の薬剤師は、最新の医療を安全に提供するため、日々研鑽に励んでおります。

臨床研究ならびに日常業務の問題点を検討した結果を学会、研究会、講演会などで積極的に発表・報告しています。

| 第37回日本臨床栄養代謝学会学術集会 | 2022.05 | 栄養サポートチーム介入患者における褥瘡、血清亜鉛値、栄養指標パラメーター関連についての検討 |

| 中四国HD暴露対策セミナー | 2022.06 | 暴露対策全般について |

| 令和4年度全国済生会病院薬剤師会研修会 | 2022.6 | チーム医療における薬剤師の役割~インスリンポンプ編~ |

| 第27回市民健康セミナー | 2022.07 | ステロイド薬について |

| 第32回日本医療薬学会年会 | 2022.09 | オンラインサロンを利用してシステマティックレビュー論文を投稿しよう~研究計画書作成から投稿まで~ |

| 第26回岡山県肝炎医療従事者研修会 令和4年度地域肝炎対策サポーターフォローアップ研修会 | 2022.10 | 当院におけるB型肝炎ウイルス再活性化予防の取り組みについて |

| 令和4年度全国済生会病院薬剤師会研修会 | 2022.10 | 緩和ケアチームにおける薬剤師の役割 |

| 第16回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 | 2022.10 | 血液透析患者を対象にしたDPP-4j阻害薬およびGLP-1受容体作動薬の長期投与の有効性・安全性に関する検討 |

| 第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 | 2022.11 | 薬剤師を対象にした一次救命措置訓練到達度の検討 |

| 薬剤師のための敗血症セミナー | 2022.11 | 敗血症性DICの治療における薬剤師の関わり |

| 第24回日本臨床救急医学会 | 2021.06 | 高浸透圧性高血糖症候群を合併したジスチグミンによるコリン作動性クリーゼの1例 |

| 第43回日本中毒学会総会・学術集会 | 2021.10 | 絶食下におけるジスチグミン臭化物の少量服用によりコリン作動性クリーゼを発症したと推察される1例 |

| 第31回日本医療薬学会年会 | 2021.10 | 肝細胞がんにおけるレンバチニブの副作用情況調査および薬剤師介入の有用性 |

| 第60回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 | 2021.10 | 当院における免疫チェックポイント阻害薬の使用状況と免疫関連有害事象の発現状況調査 |

学会、研究会、講演会だけでなく、論文(雑誌・単行本)として情報を発信しております。

| 表題 | 雑誌名 | 巻・ページ・西暦年 |

|---|---|---|

| 薬理学入門 ~β2刺激薬~ | 日本小児臨床アレルギー学会誌 | 17・54-59・2019 |

| 病院機能分離移転に伴う治験体制の構築 | Clinical Research Professionals | 70/71・40-43・2019 |

| ヒドロキシクロロキンの長期投与の有効性と安全性についての検討 | 日本病院薬剤師会雑誌 | 55・1091-1095・2019 |

| Loss of bone mineral density following sepsis using Hounsfield units by computed tomography | Acute Medicine & Surgery | 10・1-7・2019 |

| A rare case of coffee-induced acute caffeine poisoning | 日本中毒学会雑誌 | 日本中毒学会雑誌 |

| Lamotrigine in the maintenance treatment of bipolar disorder (Protocol) | Cochrane Database of Systematic Reviews | 4・1-14・2020 |

| 肝細胞がんにおけるレンバチニブの副作用状況調査と薬剤師介入の有用性ついて | 日本病院薬剤師会雑誌 | 57・226-231・2021 |

| Factors determining the efficacy of recombinant human thrombomodulin in the treatment of sepsis-induced disseminated intravascular coagulation | Biological and Pharmaceutical Bulletin | 44・605-610・2021 |

| Cholinergic Crisis Owing to Distigmine Bromide Complicated by Hyperosmolar Hyperglycemic State | Internal Medicine | 60・2251-2254・2021 |

| Lamotrigine in the maintenance treatment of bipolar disorder (Review) | Cochrane Database of Systematic Reviews | 9・1-61・2021 |

| 治療目標に応じたナルメフェンの有効性と安全性についての検討 | 日本アルコール・薬物医学会雑誌 | 日本アルコール・薬物医学会雑誌 |

| 成長ホルモン分泌不全性低身長症患者における成長ホルモン製剤の中断に関する要因調査 | 日本薬剤師会雑誌 | 74・369-373・2022 |

| メトホルミンの過量服薬により乳酸アシドーシスと急性腎不全を呈した 2 型糖尿病の 1 例 | 糖尿病 | 65・188-194・2022 |

| 地域包括ケア病棟におけるオピオイドの使用状況評価が適正使用に繋がった1例 | 日本病院薬剤師会雑誌 | 58・503-507・2022 |

| Successful Resuscitation of Cardiac Arrest After Refeeding Syndrome Associated with Hiatal Hernia: A Case Report | American Journal of Case Reports | 23・e935605-1–e935605-6・2022 |

| Risks of serious adverse events and kidney injury in patients treated with ibandronate: A systematic review and meta-analysis (Review) | Pharmacotherapy | 42・677-686・2022 |

| Evaluation of Preoperative Risk Factors for Sugammadex-Induced Anaphylaxis: Analysis of the Japanese Adverse Drug Event Report Database (Letter to the Editor) | The Journal of Clinical Pharmacology | 62・1574–1575・2022 |

| Pharmacist intervention in the detection of cholinergic crisis in a fasting patient treated with distigmine bromide | 日本中毒学会雑誌 | 35・195-198・2022 |

| Evaluation of Risk of Cardiac or Cerebrovascular Events in Romosozumab Users Focusing on Comorbidities: Analysis of the Japanese Adverse Drug Event Report Database | Journal of Pharmacy Technology | 39・23-28・2023 |

| Association between use of febuxostat and muscle injury: a disproportionality analysis and meta‐analysis of randomized controlled trials | British Journal of Clinical Pharmacology | 89・956-966・2023 |

| Identification of Risk Factors for Phlebitis in Patients Treated with Nafamostat Mesylate | YAKUGAKU ZASSHI | 143・465-469・2023 |

| せん妄,認知症の行動心理症状に対するブロナンセリン貼付剤の使用に関する考察 | 143・465-469・2023 | 143・465-469・2023 |

| Yokukansan (TJ-54) in patients undergoing surgery | Geriatric Nursing | 52・8-15・2023 |

| Association between misoprostol and nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced kidney injury: A systematic review and meta-analysis | British Journal of Clinical Pharmacology | 89・2662-2670・2023 |

| 地域包括ケア病棟におけるオピオイドの使用状況評価が適正使用に繋がった1例 | 日本病院薬剤師会雑誌 | 58(5) 503-507 |

| みんなで考えるケース別糖尿病療養支援 | 糖尿病ケア | 19(4) 96-100 |

| 新型コロナウイルスワクチン(コミナティ®筋注)の取り扱い・管理 | 岡山済生会総合病院雑誌 | 53 28-29 |

| 成長ホルモン分泌不全性低身長症患者における成長ホルモン製剤の中断に関する要因調査 | 日本薬剤師会雑誌 | 74(4) 369-373 |

| Successful resuscitation of cardiac arrest after refeeding syndrome associated with hiatal hernia: A case report | American Journal of Case Reports | 23 e935605 |

| Ⅰ.総論4.がんと喫煙 薬剤師の関わり | がん支持医療テキストブックサポーティブケアとサイバーシップ 金原出版 | - 68-72 |

薬学教育の6年制化に伴い、長期実務実習が義務付けられました。

当院は薬学教育協議会により認証された実務実習受入施設であり、近隣大学や病院・薬局実務実習調整機構から薬学生を受け入れています。

当院の特徴として、がん拠点病院のため多領域にわたるがん薬物治療が実施され、多症例を経験できます。

さらに県下で最初に緩和ケア病棟が設置されており、緩和について学べます。

糖尿病患者の教育入院も実施しており、Ⅰ型・Ⅱ型糖尿病を詳細に学ぶことができます。

薬剤師の仕事はただ薬を作ることだけではなく、患者さんに接していろいろな情報を伝えることも求められます(薬の飲み方、効能、副作用など)。

予想外の質問をされて、少し焦るような時でも適切に対処しないといけません。

そのためには、さまざまな知識を必要とされ、毎日が勉強の連続で大変です。

けれど、いろいろな新しい発見があって充実しています。

患者さんに教えられることもたくさんあって、あっという間に一日一日が過ぎていきます。

学生生活では経験できなかった広い世代の人と接することで、少しずつ人としても成長していけると思います。

現在の採用情報については、下記からご確認ください。

入職を希望される学生さんへの見学も随時行っています。

希望される方は、薬剤部までご連絡ください。

086-252-2211(大代表)

薬剤部まで

※平日8:30から17:00までの間におかけください

当院でがん化学療法をお受けになられている患者さんの薬物治療に関するお問い合わせや情報のフィードバック等につきましては、下記のTELまたはFAXにてお受けしております。

086-252-2211(大代表)

薬剤部まで

086-252-2996

※平日8:30から17:00までの間におかけください