血液浄化療法

血液透析(HD)、オンラインHDF、持続的血液透析濾過(CHDF)、血漿交換(PE)、血液吸着(HA)、顆粒球除去療法(GCAP)、腹水濾過濃縮再静注法(CART)

臨床工学科では、生命維持管理装置(人工透析装置、人工呼吸器、麻酔器、補助循環装置、ペースメーカ、除細動器など)の操作および保守管理を行っており、26名の臨床工学技士を血液浄化部門(血液浄化療法室・腎臓病センター)、CE室、手術室、内視鏡センター、吉備病院に配属しています。2017年3月からは当直体制をとっており、365日24時間いつでも医療機器の管理や臨床支援に対応し、医療チームの一員として活躍しています。また、専門性を高めるため積極的に学会発表や認定資格などを取得しています。

血液浄化部門では、岡山済生会総合病院8階にある血液浄化療法室と岡山済生会外来センター病院8階にある腎臓病センターに分かれて業務をしています。透析ベッド数は血液浄化療法室12床、腎臓病センター43床あり、またICU・HCUに個人用透析装置2台、アフェレシス装置2台を有しています。血液浄化療法室では主に入院患者さんの血液透析を行っており、患者さんの病態に応じた特殊血液浄化療法もICUやHCUで行っています。腎臓病センターでは主に外来患者さんの血液透析を行っています。定期検査の結果をもとに、患者さん個々に合わせた透析条件の確認を行っています。

CE室では、医療機器の中央管理を中心にME(管理)機器の点検・修理を行っています。その他にも、医療機器を使用する治療の臨床支援や、人工呼吸器の安全点検・操作・呼吸サポートチームとしての活動を行っています。また、病棟で使用する医療機器の勉強会を看護師や医師へ行っています。

手術室では、手術で使用する医療機器の手術支援や保守管理を行い、手術が円滑に行われるよう技術提供に努めています。手術支援は、内視鏡外科手術のカメラ操作、整形外科インプラント手術の立会い、麻酔アシスタントCE、補助循環装置(PCPS、ECMO)や自己血回収装置、レーザー手術装置、手術ナビゲーションシステム、人工膵臓などを行っています。保守管理では、使用前点検、日常点検、定期点検、滅菌前点検を行っています。

内視鏡センターでは、内視鏡で使用する各種内視鏡スコープや内視鏡システム、洗浄機、電気メス、生体情報モニタ等の保守管理やトラブル対応を行っています。その他、内視鏡の検査治療介助も行っており、看護師とタスクシェアしながら業務を行っています。また、健診センター内にも内視鏡室があり、こちらも保守管理やトラブル対応を行っています。

吉備病院では、人工透析室での血液透析業務を中心とし、病院全体の医療機器の管理業務、スタッフ教育を行っています。人工透析室では、患者さんの条件設定、超音波診断装置によるシャント管理をはじめとし、透析装置の管理、水質管理を行っており、患者さんが健やかな透析ライフを送れるよう支援しています。

血液透析(HD)、オンラインHDF、持続的血液透析濾過(CHDF)、血漿交換(PE)、血液吸着(HA)、顆粒球除去療法(GCAP)、腹水濾過濃縮再静注法(CART)

血液透析には、大量の透析液を使用します。透析液や透析用水の水質管理は必須の業務となっており、透析液の清浄化をすることで、貧血の改善や長期合併症を予防できるといわれています。当院でも水質の清浄化に取り組んでおり、日本臨床工学技士会の水質清浄化ガイドラインVer.2.01の維持に努めています。

血液透析を行うには様々な装置を使用します。これらの装置が正常に使用できるように、毎回使用前・使用中・使用後点検を行っています。また、毎月コンソールの内部点検を行ったり、年に1度のオーバーホールも自分たちで行っています。

VAは透析患者さんにとって、とても大切なものです。そのため、STS(シャントトラブルスコアリング)シートを作成し、シャントが閉塞してしまう前にPTA(経皮的血管拡張術)を行えるようにチェックしています。また、超音波診断装置(エコー)を用いてシャントトラブル時にチェックを行ったり、穿刺が難しい患者さんに対してはエコー下穿刺も行っています。

腹膜透析に使用する装置の点検を行っています。将来的にはさらなる業務拡大も考えています。

当院ではME機器管理システムHOSMA(ムトウテクノス社製)を用いて中央管理を行っており、HOSMAには約300機種3,500台が登録されています。

また、定期的に病棟を巡回し医療機器の点検・修理を行っています。院内には中央管理していない機器もありますが、医療機器であればすべてCE室に点検・修理の依頼がきます。そのため医療機器業者との情報交換や、日々の勉強が欠かせません。

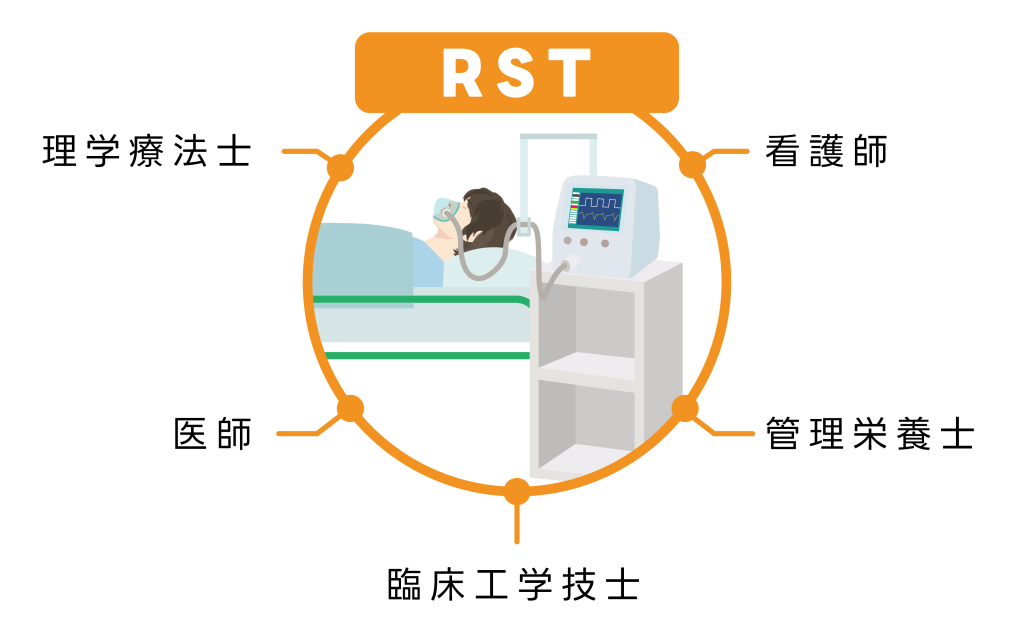

院内で稼動している全ての人工呼吸器に対して、正常作動等の安全確認を目的とした1日2回の巡回点検を行っています。平成21年8月からは、呼吸サポートチーム(以下RST)が発足し、臨床工学科より5名の呼吸療法認定士がRSTに携わっています。また、全スタッフを対象に取扱い方法や安全使用についての講習会を行っています。

手術室には多くの医療機器があります。これらの機器をHOSMAを用いて保守管理を行っています。使用前点検、日常点検、定期点検、滅菌前点検を計画的に実施し、また機器使用中のトラブル、故障にも迅速に対応し手術が滞ることがなく、安全に行えるよう努めています。

【保守管理機器一覧表】

手術室では、手術で使用する医療機器の設定、操作などの技術支援を行っています。日頃より操作手順や対処法などの知識や技術を磨き、手術が円滑に進行するように心がけています。

【各種臨床支援一覧】

各種腹腔鏡下・胸腔鏡下の手術にてスコープオペレーター業務

各種腹腔鏡下・胸腔鏡下内視鏡手術症例にて臨床支援を行っており、カメラ操作の技術はもちろん、各臓器の解剖や手術の流れを理解し、円滑な手術運営に貢献しています。

整形インプラント手術にて臨床支援

整形外科インプラント手術症例において借用機器等の管理や、清潔野にて臨床支援を行っており、医療安全の向上や多職種の業務負担の軽減に努めています。

全身麻酔症例にて麻酔補助業務

医師の指示のもと、全身麻酔症例にて生命維持管理装置の管理・操作等を行い、医療安全の向上と麻酔科医師の業務負担軽減に努めています。

daVinci症例にて臨床支援

全症例にて機器のセッティングや術中対応を行っており、 daVinci本体の管理や各種インストゥルメントの管理を通して、トラブルが発生しない保守点検、環境整備を徹底しています。

2016年よりCEが内視鏡業務に介入し、2023年現在は業務拡大に伴い6名体制の常駐2人体制で業務を行っています。

内視鏡スコープをはじめ内視鏡センターで管理している医療機器の保守管理として、日常点検、定期点検等を行っています。

内視鏡センターでは医師、看護師とともに内視鏡検査、治療介助業務を行っています。

EMR(内視鏡的粘膜切除術)や、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)など電気メスを用いる治療では、機器の設定やトラブル時に迅速に対応できるよう努めています。

また検査中の患者看護、記録の作成等も、看護師とタスクシェアしながら業務を行っています。

血管カテーテル業務では、心臓カテーテル検査(CAG)、冠動脈形成術(PCI)、末梢血管形成術(EVT)で使用される機器の操作等を行っています。

ポリグラフ

ポリグラフとは12誘導心電図・脈拍・血圧・SPO2(動脈血酸素飽和度)・心内圧・心拍出量を計測する機器です。ポリグラフより得られた生体情報から、検査や治療中に異常がないか観察しています。

IVUS(血管内超音波)

IVUSは超音波エコーを冠動脈内に挿入し、血管内を検査する機器です。IVUSを使用することで、血管の太さや病変部位の長さを観察できます。これにより血管内部の情報を得ることができ、治療部位の確認および治療方針の決定に役立てています。

IABP(大動脈内バルーンパンピング)

IABPは、心臓の機能が低下している患者さんをサポートするための補助循環装置です。カテーテルの先端に大きなバルーンがついており、そのカテーテルを下行大動脈に留置し、バルーンを心臓の拍動に合わせ拡張・収縮をさせることで冠血流量の増加や、心臓の仕事量を軽減させる効果があります。使用時にはIABPのセッティング、操作、管理を行っています。

PCPSは経皮的に動脈と静脈へ挿入したカニューレから、静脈血を脱血し遠心ポンプと人工肺を用いて酸素化し、動脈へ送血する方法です。 急性心筋梗塞や急性心筋炎などの心原性ショック時の循環補助や、呼吸器外科手術時の肺補助(ECMO)を目的として用いられます。臨床工学技士は回路のセッティングだけでなく、24時間体制でポンプおよび人工肺の操作・管理を行います。

心臓には電気信号が流れており、この電気信号が途切れると徐脈性の不整脈になります。このような状態では息切れや意識喪失が起こる場合があるため、ペースメーカを使用して人工的な電気刺激を与え心臓を動かします。

ペースメーカには一時的な使用を目的とした対外式ペースメーカと、恒久的な目的の体内植込み型ペースメーカがあり、これらのペースメーカを使った治療の臨床支援を行っています。

また、ペースメーカを植え込んだ患者さんのフォローアップを目的とした「ペースメーカ外来」を毎月第1・3木曜日に行っており、この外来では医師の指示のもとプログラマーを操作してペースメーカが適切に作動していることや作動寿命のチェックを行い、必要があれば設定変更を行います。

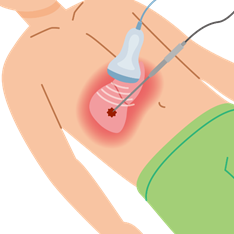

RFAとは、肝臓にできた悪性腫瘍の治療法のひとつです。腫瘍を超音波エコーで観察しながら、皮膚を通して電極針を腫瘍の中心に挿入します。次にラジオ波という電流を通電させ、針の周囲に熱を発生させ、腫瘍を壊死させます。肝切除に比べ、非常に侵襲の小さいことが特徴となっています。 このRFAの立会いとして、ラジオ波発生装置を医師の指示のもと操作しています。

院内スタッフに対して、医療機器を安全かつ確実に使用するため定期的に勉強会を行っています。

医療機器を安全に使用するためには、

これらの点を各スタッフへ理解していただくとともに、各機器の正しい取り扱い方法を習得できるようにサポートしています。具体的には、新人看護師対象のME機器勉強会(輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器、医療ガスなど)、新規導入機器の講習会、各部署から依頼された勉強会を積極的に行っています。