主な分析装置

岡山済生会総合病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

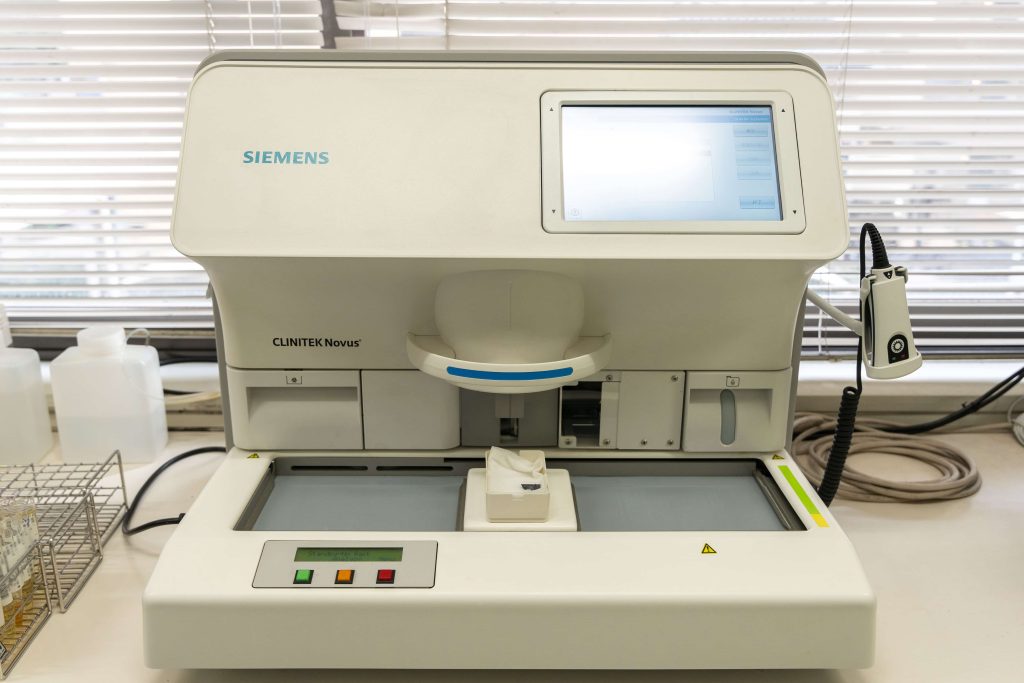

| 全自動尿分析装置 | CLINITEX NOVUS |

臨床検査は、患者さんの病気の発見、治療法の選択、治療の効果判定、経過観察などにおいて欠かすことのできない重要な情報です。中央検査科では「迅速に、質の高い臨床検査を提供する」のビジョンのもと、的確な臨床検査サービスを、速やかに提供できるよう心掛けています。

臨床検査は、患者さんから採取した血液、尿、便、喀痰、組織、細胞などを検査する検体検査(生化学・免疫、輸血、血液、一般、微生物、病理)と、心電図、脳波、超音波などの患者さんを直接検査する生理機能検査に大別されます。当院では医師、臨床検査技師、事務員約60名が協働で担当しています。また、耳鼻科、泌尿器科、内科、健診センターなどにも臨床検査技師を派遣しています。さらに、チーム医療の一環として採血業務、肝臓病・糖尿病・腎臓病などの各種教室、感染対策委員会、医療安全委員会など多くの委員会活動に積極的に参画しています。

中央検査科は2021年10月22日に国際規格ISO15189に認定されました。

ISO15189は臨床検査室の品質と能力が国際標準化機構(International Organization for Standardization:ISO)の国際基準に合致していることを認定するものです。

これからも安心して検査を受けていただけるよう、正確・迅速に検査業務を行ってまいります。

| 資格 | 人数 |

|---|---|

| 認定輸血検査技師 | 4 |

| I&A制度視察員 | 1 |

| 日本糖尿病療養指導士 | 3 |

| おかやま糖尿病サポーター | 1 |

| 栄養サポートチーム専門療法士 | 2 |

| 二級臨床検査士(臨床化学) | 1 |

| 認定臨床化学・免疫化学 精度保障管理検査技師 | 1 |

| 認定臨床微生物検査技師 | 4 |

| 感染制御認定臨床微生物検査技師 | 4 |

| 二級臨床検査士(微生物学) | 4 |

| 二級臨床検査士(寄生虫学) | 1 |

| 認定一般検査技師 | 2 |

| 認定血液検査技師 | 2 |

| 資格 | 人数 |

|---|---|

| 二級臨床検査士(血液学) | 4 |

| 緊急臨床検査士 | 1 |

| 日本臨床細胞学会認定細胞検査士 | 7 |

| 国際細胞学会細胞検査士 | 1 |

| 認定病理検査技師 | 1 |

| 二級臨床検査士(病理) | 2 |

| 第2種ME技術者 | 2 |

| 健康食品管理士 | 1 |

| 中級バイオ技術者 | 1 |

| 有機溶剤作業主任者 | 2 |

| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2 |

| 超音波検査士(消化器) | 12 |

| 資格 | 人数 |

|---|---|

| 超音波検査士(泌尿器) | 2 |

| 超音波検査士(循環器) | 5 |

| 超音波検査士(体表臓器) | 7 |

| 超音波検査士(血管) | 4 |

| 超音波検査士(健診) | 6 |

| 日本不整脈心電学会認定心電図専門士 | 1 |

| 二級臨床検査士(神経生理) | 1 |

| 排尿機能検査士 | 1 |

| 平衡機能検査士 | 1 |

| 認定認知症領域検査技師 | 1 |

| 乳房超音波技士認定A判定 | 3 |

| 心電図検定 | 4 |

一般検査室は尿・便・穿刺液(腹水・胸水・脳脊髄液・関節液)・精液の検査を行っています。

岡山済生会総合病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 全自動尿分析装置 | CLINITEX NOVUS |

岡山済生会外来センター病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 全自動尿分析装置 | CLINITEX NOVUS |

| 全自動尿中有形成分分析装置 | UF-5000 |

| 全自動便潜血免疫分析装置 | FOBIT WAKOⅡ |

| 検査項目 | 件数 |

|---|---|

| 尿定性 | 200~300件/日 |

| 尿沈渣(目視法) | 100~200件/日 (50~100件/日) |

| 便検査 | 50~200件/日 |

| 穿刺液 | 30~40件/月 |

| 精液 | 5件/年 |

肝機能、腎機能、膵機能、糖代謝、脂質、循環器機能、血中薬物濃度、感染症マーカー、内分泌機能、腫瘍マーカー、自己免疫機能、血液ガスなどを、自動分析機器で検査しています。1日の検体数は1,000~1,200検体です。

岡山済生会総合病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 生化学自動分析装置 | LAbOSPECT006 |

| 血液ガス分析装置 | ABL800FLEX |

| 自動浸透圧測定装置 | OSMOSTATION OM-6060 |

| 全自動化学発光免疫測定装置 | ARCHITECT i1000SR |

| 全自動遺伝子解析装置 | Smart Gene |

岡山済生会外来センター病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 生化学自動分析装置 | LAbOSPECT008 |

| 全自動糖分析装置 | GA08Ⅲ |

| 自動グリコヘモグロビン分析計 | HLC723-G11 |

| 血液ガス分析装置 | ABL800FLEX |

| 自動浸透圧測定装置 | OSMOSTATION OM-6060 |

| 全自動化学発光酵素免疫測定システム | ルミパルス L2400 |

| 全自動化学発光免疫測定装置 | ARCHITECT i4000SR |

| 全自動免疫測定装置 | HISCL-5000 |

| 免疫発光測定装置 | cobas e411 |

| 炭酸ガス炭素同位体比分析装置 | POCone |

| 全自動遺伝子解析装置 | Smart Gene |

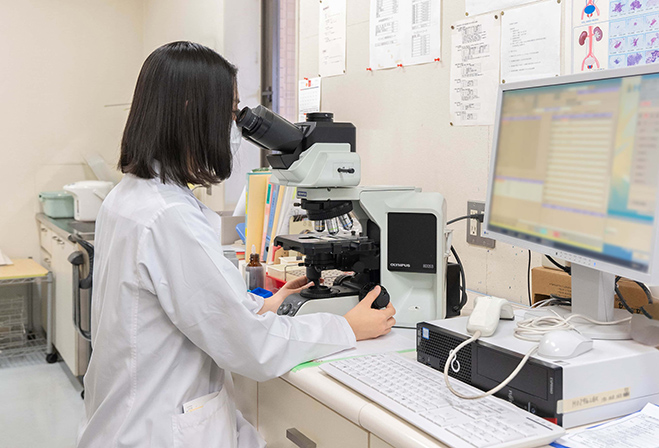

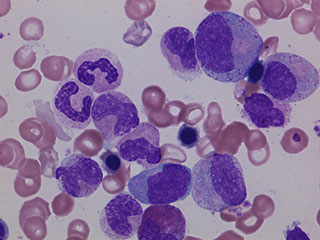

血液検査室では、血球計数、血液像、凝固線溶、赤血球沈降速度(血沈)、骨髄の検査を行っています。勉強会・研修会などに積極的に参加し、認定血液検査技師や二級臨床検査士(血液)の資格取得に励んでいます。また、週3回の血液内科外来で行われる骨髄穿刺では、医師と共にスライド標本のディスカッションを行い、知識の向上に努めています。

岡山済生会総合病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 多項目自動血球分析装置 | XN-9000 |

| 全自動血液凝固測定装置 | CN-6000 |

| 全自動赤血球沈降速度測定器 | MONITOR-20 |

岡山済生会外来センター病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 多項目自動血球分析装置 | XN-9000 |

| 全自動血液凝固測定装置 | CS-5100 |

| 全自動赤血球沈降速度測定器 | MONITOR-40 |

| 検査項目 | 件数 |

|---|---|

| 血球計数 | 500~600件/日 |

| 凝固・線溶検査 | 150~200件/日 |

| 血沈 | 40~60件/日 |

| 骨髄穿刺 | 30~50件/年 |

輸血検査室ではABO血液型・RhD血液型検査、不規則性抗体検査、交差適合試験などの輸血関連検査、血液製剤の保管・管理、自己血の採取補助や保管・管理を行っています。 輸血関連検査には全自動輸血検査装置を使用し、24時間血液型、不規則性抗体検査を行い、コンピュータクロスマッチシステムを導入し、安全かつ迅速に輸血が実施できるようにしています。

岡山済生会総合病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 全自動輸血検査装置 | AutoVue Vision |

| FFP解凍装置 | FP-40 |

| 血小板振動保存装置 | PLATELET INCUBATOR |

| 赤血球製剤 | 3,054単位 |

| 血小板製剤 | 1,010単位 |

| 新鮮凍結血漿 | 1,472単位 |

| アルブミン製剤 | 24,884g |

| 新鮮凍結血漿/赤血球製剤 | 0.460 |

| アルブミン製剤/赤血球製剤 | 2.64 |

病理検査室では、大きく分けて組織診検査と細胞診検査を行っており、病理医、臨床検査技師、事務員で担当しています。組織診検査は生検や手術で採取した病変部の標本を作製し、病理医が診断します。免疫染色なども行い、精度の向上に努めています。最近では治療に関わる遺伝子検査の種類や件数も増加しています。細胞診検査は子宮がん検診の他、尿や腹水中の細胞を集めて作製した標本を細胞検査士と病理医が良悪性の判定をします。臨床検査技師の多くが細胞検査士の資格を有しており、全例ダブルチェックを行っています。

岡山済生会総合病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 密閉式自動固定包埋装置 | ティシュー・テックVIP 6AI |

| パラフィン包埋ブロック作製装置 | ティシュー・テック TECプラス クライオ・コンソール ティシュー・テック TEC6エッペンディングモジュール・クライオモジュール |

| 滑走式ミクロトーム リトラトーム | REM-710 |

| 凍結切片作製装置 | ティシュー・テック ポーラーD CM1950 |

| 自動染色装置 | ティシュー・テック プリズマ-JOD ティシュー・テック DRS-2000-B |

| 自動ガラス封入装置 | ティシュー・テック グラス ジー2-JO |

| 自動免疫染色装置 | ベンタナ ベンチマーク ULTRA |

| 検査項目 | 件数 |

|---|---|

| 組織診検査 | 10,000件/年 |

| 細胞診検査 | 12,000件/年 |

主に細菌と真菌を対象として検査を行っています。検査内容は、塗抹検査、培養・同定検査、薬剤感受性検査です。また、感染制御チームの一員として、院内感染対策に必要な統計処理や、薬剤耐性菌などの検出状況を把握し、その情報を院内感染防止に役立てています。

岡山済生会総合病院

| 装置名 | 名称 |

|---|---|

| 微生物感受性分析装置 | DXM1040 MicroScanWalk-Away |

| 血液培養装置 | Bact/ALERT 3D |

| 全自動遺伝子解析装置 | FilmArray TORCHモジュール |

生理機能検査室では、心電図検査、血管機能検査、呼吸機能検査、超音波検査、脳波検査など、患者さんと直接関わり、生理的情報を得て、記録する検査を主な業務としています。超音波検査士の資格には消化器、体表臓器、循環器、血管などの領域があり、現在13人(のべ33)が資格を有しています。また、耳鼻科や健診センターに技師を派遣し、肝臓病センター、糖尿病教室などにも参画し、チーム医療の一翼を担っています。

岡山済生会総合病院

| 岡山済生会総合病院 | 岡山済生会外来センター病院 | |

|---|---|---|

| 検査名 | 名称 | 名称 |

| 安静12誘導心電図 マスター2階段負荷心電図 歩行負荷心電図 自律神経 | カーディマックスFCP-9800 | カーディマックスFCP-9800 |

| ホルター心電図 | デジタルウォークFM-190 | デジタルウォークFM-190 |

| 脳波 | ニューロファックスEEG-1218 ニューロファックスEEG-1214 | ニューロファックスEEG-1218 |

| 酸素飽和度測定 | PULSOX-M24 PULSOX-Me300 | PULSOX-M24 |

| 簡易睡眠時無呼吸 | SAS-2100 | SAS-2100 |

| 終夜睡眠時無呼吸 | ソムノタッチRESP | ― |

| 肺機能(VC、FVC、MV、MVV) 肺拡散能力(DLCO) | スパイロシフトSP-770COPD (DLCO以外) | FUDAC-7 |

| 呼気NO | ― | NO breath |

| モストグラフ | ― | MostGraph-02 |

| 超音波(エコー) 心臓・腹部・乳腺・皮下腫瘤・関節・甲状腺・唾液腺・頸動脈・上下肢動静脈 | Aplio500 Aplio i700 EPIQ7G | ARIETTA E70 Aplio500 Aplio i800 Vivid E90 |

| 血圧脈波(ABI/CAVI) | バセラ VS-3000 | バセラ VS-3000 |

| 皮膚灌流圧測定(SPP) 空気容積脈波(PVR) | PAD-4000 | PAD-4000 |

| 自動聴覚誘発電位(AABR) 聴覚誘発電位(ABR) 視覚誘発電位(F-VEP) 体性感覚誘発電位(SSEP) 前庭誘発電位(VEMP) | ネイタスアルゴ3i (AABRのみ) | MEB-9400シリーズニューロパックS1 (AABR以外) |

| 標準純音聴力、簡易聴力 標準語音聴力、後迷路機能、内耳機能 | AA-MIB (標準純音聴力、簡易聴力のみ) | AA-HI AA-78 |

| 耳鳴 | ― | DANAC100 |

| 耳管機能 | ― | JK-05A |

| ティンパノグラム 耳小骨筋反射 | ― | RS-M1 |

| 耳音響放射 | ― | CAPELLA |

| 電気眼振図 温度眼振・指標追跡・視運動眼振 | ― | NY-20 |

| 頭位・頭位変換眼振 | ニスタモ21 | ニスタモ21 |

| 重心動揺・パワースペクトル分析 | ― | GRAVICORDER GW-31 |

| 顔面神経刺激(NET) | ― | FNS-03 |

| 電気味覚 | ― | TR-06A |

| 鼻腔通気度 | ― | NR6 |

| 検査項目 | 件数 |

|---|---|

| 標準12誘導心電図(ECG) | 1,200/月 |

| 負荷心電図 | 20/月 |

| ホルター心電図(H-ECG) | 30/月 |

| 心肺運動負荷試験(CPX) | 2/月 |

| 脳波(EEG) | 30/月 |

| 呼吸機能(VC・FVC・MV・MVV・DLCO・呼気NO・モストグラフ) | 400/月 |

| 腹部超音波 | 800/月 |

| 腹部造影超音波 | 3/月 |

| 表在超音波(乳腺・甲状腺・関節等) | 330/月 |

| 心臓超音波(UCG) | 250/月 |

| 血管超音波(DVT・Varix・頸動脈・Shunt・下肢動脈等) | 150/月 |

| 血圧脈波(ABI/CAVI) | 80/月 |

| 皮膚灌流圧測定(SPP) | 10/月 |

| 誘発電位(ABR・VEMP) | 1/月 |

| 神経伝導(NCS) | 15/月 |

| 睡眠時無呼吸 | 10/月 |

| 聴力(標準純音聴力・簡易聴力・語音聴力等) | 150/月 |

| 平衡機能(眼振・重心動揺等) | 180/月 |

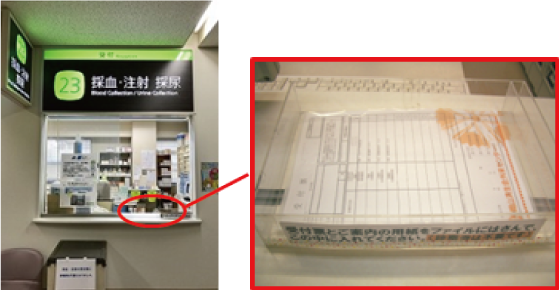

「受付票」と「ご案内の用紙」をファイルにはさんで、ファイルごと 23 採血・注射・採尿の窓口の箱へ入れてください。(診察券は不要です)

23 採血・注射・採尿で名前シールを貼ったコップをお渡しします。

確認のために、ご自身のお名前を名乗っていただいています。

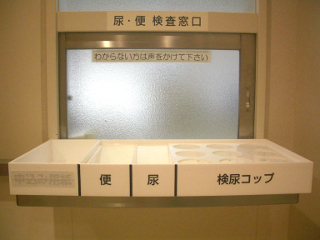

26 採尿室で採尿してください。

採尿室内の提出場所に提出してください(コップを置くだけで良いです)。

検尿後、採血のある方は名前をお呼びしますので、

23 採血・注射・採尿 の前の椅子に腰掛けてお待ちください。

名前の確認:ご本人確認のため、ご自身のお名前と生年月日をおうかがいしています。

時間の確認:最後に飲食した時間やお薬を服用した時間をお尋ねすることがあります。

採血後の止血:採血後、直ちに消毒綿の上から3~5分程度、血が止まるまで押さえてください。

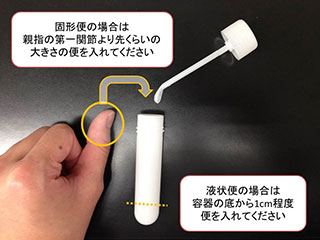

下痢や腹痛の原因となっている細菌を調べたり、便に血が混じっていないかを調べたりします。

気管支や肺の病気の原因となっている細菌を調べるための検査です。

良い痰の出し方をよく読んで、痰を出してください。

採取後は容器のふたをしっかり閉めて、中身がこぼれないようにしてください。

また、痰を採取後速やかに(2時間以内)病院に提出できない場合は、冷蔵保存してください(菌が増殖して正しく検査ができない可能性があるため)。

痰の中にがん細胞(主に肺がんの細胞)があるかないかを確認する検査です。

※ただし、蓄痰検査が「異常なし」でも肺がんが完全に否定されたわけではありません。

【提出容器】

容器には液体が入っています。

【蓄痰のとり方】

【良い痰の出し方】

心臓の電気信号を記録し、心臓の状態を調べます。

不整脈や心肥大、狭心症、心筋梗塞などがわかります。

| 大項目 | 小項目 | 簡単な説明 | |

|---|---|---|---|

| 心電図 | 標準12誘導心電図(ECG) | 所要時間:10分 心臓の電気信号を記録し、心臓の状態を調べます。不整脈や心肥大、狭心症、心筋梗塞などが分かります。 仰向けに寝て、両手首・両足首・胸部に電極を取り付けますので、着脱しやすい服装でお越しください。 |

|

| マスター2階段負荷心電図 | 所要時間:20分 虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)を見つけるために、運動により心臓に負荷を与え、その心電図変化を観察する検査です。 階段昇降をしていただきます。検査は滑らないように靴下を脱いだ状態で、裸足で行います。 |

||

| 負荷心電図 | 所要時間:20~60分 虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)を見つけるために、運動により心臓に負荷を与え、その心電図変化を観察する検査です。 階段昇降が難しい方には、一定時間の歩行運動や、ルームランナーや自転車を用いて運動をしていただく検査です。検査時は歩きやすい靴でお越しください。 |

||

| ホルター心電図(H-ECG) | 所要時間:24時間 長時間心電図を記録することで、不整脈や狭心症などの診断、治療効果の評価等に有用です。 胸部に機器を装着して24時間記録を行います(翌日来院時に取り外します)。検査中は入浴やMRI・CT検査等は受けることができません。 |

||

| 自律神経検査(CVR-R) | 所要時間:10分 心拍数は自律神経の働きによって調節されています。安静時と深呼吸時の心拍数の変動で自律神経の状態を調べます。 安静時と深呼吸時の心電図を記録します。心房細動など不整脈疾患のある方は検査できない場合があります。 |

||

| 心肺運動負荷試験(CPX) | 所要時間:60分 心電図・血圧・呼気ガス(吐いた息)を計測しながら運動耐容能(どれくらいまでの運動に耐えられるかの限界)を評価します。 医師の立ち合いのもと、マスクをした状態でルームランナーや自転車で限界近くまで運動をして、心電図や血圧等記録しながら呼気ガスの分析をします。 |

||

脳から出る微小な電位を波形として記録する検査です。脳の活動をみます。

| 大項目 | 小項目 | 簡単な説明 | |

|---|---|---|---|

| 脳波検査 | 脳波 | 所要時間:60分 てんかんの診断・病型判定、けいれんや意識障害の評価、脳障害や睡眠異常の診断に用いられます。頭に電極とクリームを付けて検査します。小児科の患者さまは入眠期の記録が重要ですので、検査中に眠れるよう寝不足の状態で検査をお受け下さい。 |

|

| 脳死判定脳波 | 脳死状態にあるかどうかを判定するための検査です。 | ||

| 大項目 | 小項目 | 簡単な説明 | |

|---|---|---|---|

| 睡眠時無呼吸検査 | 酸素飽和度測定(SpO2) | 所要時間:夜間睡眠時間 指先にセンサーを装着して、睡眠中の酸素飽和度(≒血中の酸素の量)を測定する検査です。 機器をお貸しするので、就寝時にご自身で装着して起床時に外していただきます。検査後、機器の返却が必要です。 |

|

| 簡易睡眠時無呼吸 | 所要時間:夜間睡眠時間 指先と鼻にセンサーを装着して、睡眠中の酸素飽和度・呼吸の状態を調べる検査です。 機器をお貸しするので、就寝時にご自身で装着して起床時に外していただきます。検査後、機器の返却が必要です。 |

||

| 終夜睡眠時無呼吸(ポリグラフ) | 所要時間:夜間睡眠時間 頭部・指先・鼻・胸腹部・下肢にセンサーを装着して、睡眠中の脳波・酸素飽和度・呼吸の状態などを調べる検査です。一泊入院での検査となります。 |

||

肺・気管支など呼吸器の状態を調べる検査です。

息を吸ったり吐いたりする検査で、肺活量や、肺の伸び縮みする能力を判断します。

手術前に全身状態を知るために行ったり、喘息の薬の有効性を確認するためにも行います。

この検査は患者さんの努力がそのまま数値として評価されます。

| 大項目 | 小項目 | 簡単な説明 | |

|---|---|---|---|

| 呼吸器検査 | 肺機能(肺活量(VC)、努力性肺活量(FVC)) | 所要時間:20分 肺の能力(いわゆる肺活量など)を調べる検査です。 鼻をつまんだ状態でマウスピースをくわえて、掛け声に合わせて口で大きく息を吸ったり吐いたり、勢いよく最後まで吐いたりする検査です。呼吸が楽にできる服装でお越しください。検査には身長と体重の値が必要です。 |

|

| 肺拡散能力(DLCO) | 所要時間:30分 肺のガス交換能(吸い込んだ酸素と体内の二酸化炭素を交換する力)を調べる検査です。 鼻をつまんだ状態でマウスピースをくわえて、掛け声に合わせて口で大きく息を吸ったり吐いたり、勢いよく最後まで吐いたりする検査です。呼吸が楽にできる服装でお越しください。検査には身長と体重の値が必要です。 |

||

| 呼気NO | 所要時間:10分 呼気中のNO(一酸化窒素)の濃度の測定をする検査です。喘息などで気道の炎症があると呼気中のNOが上昇します。 マウスピースをくわえて約10秒間一定の強さで息を吐き続ける検査です。検査前2時間は飲食を控えてください。 |

||

| モストグラフ | 所要時間:15分 息の吐き出しにくさを「気道抵抗」という数値で表示します。 鼻をつまんだ状態でマウスピースをくわえて、頬を両手で押さえ口だけで楽な呼吸を約40秒間測定する検査です。 |

||

体の表面から人の耳には聞こえない音(超音波)を当て、体の組織にぶつかって跳ね返ってきた反射波(エコー)を画像に映し出す検査で、エコー検査とも呼びます。ベッドに寝ていただき、体にゼリーを塗って検査します。痛みはほとんどありません。身体へ影響はなく、繰り返し行うことができる検査です。

| 大項目 | 小項目 | 簡単な説明 | |

|---|---|---|---|

| 超音波検査 | 心臓(UCG) | 所要時間:30分 心臓の筋肉や弁の状態・血液の流れなどを観察し、虚血性心疾患・弁膜症・心筋症などを評価していきます。胸が見える状態で検査しますので、着脱しやすい服装でお越しください。 |

|

| 腹部 | 所要時間:20分 主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・消化管などを検査していきます。腫瘍・結石・ポリープ等がないかなどを調べます。 基本的に6時間以上の絶食が必要です。 |

||

| 乳腺 | 所要時間:20分 乳房内の腫瘤の有無、サイズの計測、良悪性の判定、脇のリンパ節の腫れがないかなどを検査します。 上半身全ての衣服を脱いだ状態で検査しますので、着脱しやすい服装でお越しください。検査は全例女性技師が対応いたします。 |

||

| 皮下腫瘤 | 所要時間:10分 皮下にできた腫瘤のサイズの計測や内部の性状を観察します。 しこりのある部分の肌を広めに露出していただきます。患部が見えやすい服装でお越しください。 |

||

| 関節 | 所要時間:10~90分 関節の周りの滑膜に炎症がないか、滑液の貯留がないか等を検査します。 観察部位によっては衣服を脱いでいただく必要があります。検査部位の数により、検査時間に幅があります。 |

||

| 甲状腺・唾液腺 | 所要時間:20分 甲状腺・耳下腺・唾液腺などのサイズや腫瘤の有無、頸部のリンパ節の腫れがないかなどを検査します。 枕を外し、首を伸ばした状態で仰向きに寝て検査します。首のまわりを広く開けて行う検査ですので、ハイネックなど首元のつまった服は脱いでいただく場合があります。 |

||

| 頸動脈 | 所要時間:20分 脳に血液を送る頸動脈を観察して、血管壁の厚さやプラーク(隆起性病変)による狭窄の有無から動脈硬化の進み具合を評価します。 枕を外し、首を伸ばした状態で仰向きに寝て検査します。首のまわりを広く開けて行う検査ですので、ハイネックなど首元のつまった服は脱いでいただく場合があります。 |

||

| 上下肢動静脈 | 所要時間:20~60分 下肢静脈に血栓がないか、下肢動脈に閉塞・狭窄がないか、人工透析用のシャント血管の評価など、手足の血管を観察する検査です。観察部位によっては衣服を脱いでいただく必要があります。着脱しやすい服装でお越しください。 |

||

所要時間:15分

両上腕・両足首の計4か所の血圧・脈波を同時に測定し、血管の詰まり具合(ABI)と血管の硬さ(CAVI)を数値で表します。

両上腕、両足首に血圧カフを巻きます。点滴中の腕や人工透析シャント側の腕などでの測定はできません。

所要時間:30分

皮膚表面から1~2 mm程度の深さにある毛細血管の血流が、どのくらいの圧で流れているかを調べます。

重症虚血肢の評価・下肢の難治性潰瘍の治癒予測・ABIでの評価が難しい(血管の石灰化が著しい)場合のスクリーニングなどに用いられます。

所要時間:60分

神経を電気で刺激し得られた波形の分析を行い、末梢神経の機能を調べます。運動および感覚末梢神経の検査です。運動神経伝導速度(MCV)と感覚神経伝導速度(SCV)があります。末梢神経障害、特に脱髄性病変があると伝導速度が低下します。

刺激に伴い痛みが生じる場合があります。

所要時間:60分

音刺激に対応して頭皮上の電極から得られる聴性電位変動を計測します。乳幼児の聴力や詐聴が疑われるときや、他覚的に聴力を確認するときに用いる検査です。

所要時間:60分

視覚刺激(フラッシュ刺激)を与えることで大脳皮質視覚野に生じる電位を計測します。

所要時間:60分

上肢または下肢の感覚神経に電気的な刺激を与えることによって誘発される電位を計測します。末梢神経から脳幹、大脳皮質に至る神経経路の機能障害の検索などに用いられ、刺激に伴い痛みが生じる場合があります。当院では短潜時SEP(SSEP)を測定しています。