糖尿病センター

糖尿病センター

糖尿病センター

糖尿病は血液中のブドウ糖濃度(=血糖)が高くなり、それが原因となって全身の臓器に様々な合併症を引き起こす病気です。

糖尿病性網膜症(失明原因の第2位)、糖尿病性腎症(血液透析の原因として最多)、糖尿病性末梢神経障害は3大合併症といわれ、患者さんの生活に大きな影響を及ぼし ます。また、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、下肢の動脈硬化症、足潰瘍や壊疽など、動脈硬化を基盤として起こってくる病気も非常に起こりやすくなります。

糖尿病センターでは、こうした糖尿病の合併症の予防・進行防止のため、さまざまな医療スタッフがチームを組んで治療を行っています。

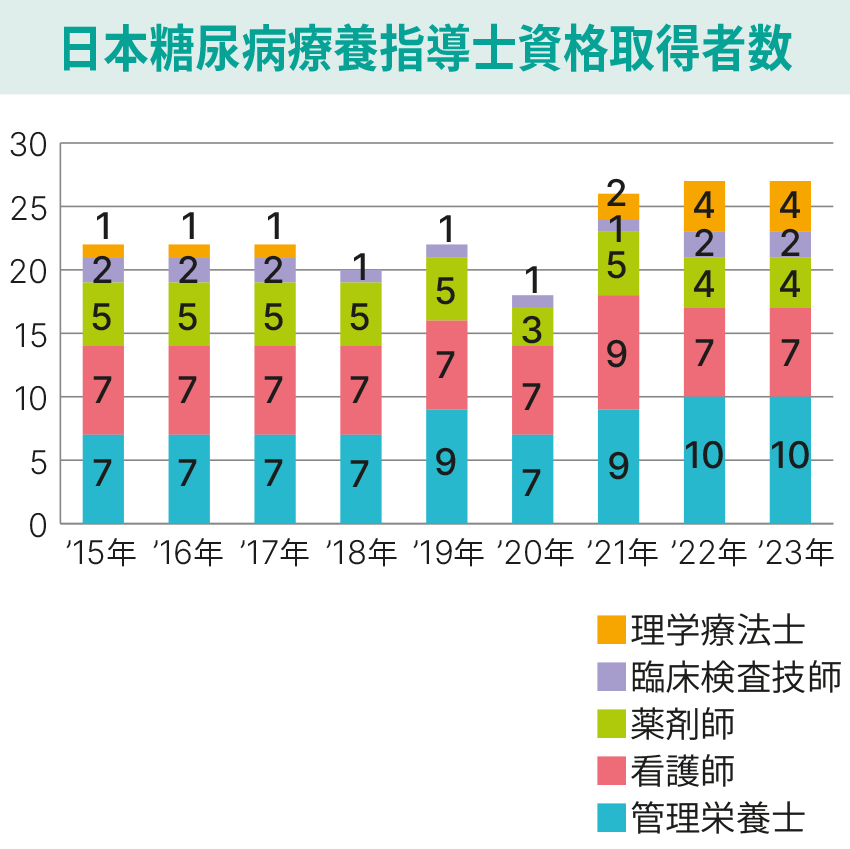

糖尿病治療は食事療法や運動療法が基本となり、その上に薬物治療が加わりますが、こうした治療をきちんと行うためには医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、医療ソーシャルワーカー、保健師、臨床心理士など多くの医療スタッフの協力が必要です。糖尿病センターでは、専門的知識を持ったこれら医療スタッフが連携して糖尿病治療に取り組んでいます。合併症治療においては、眼科・腎臓病センターをはじめとする院内各科・各センターとの連携を密にし、必要に応じて院外の専門病院との連携も行っています。また、地域の開業医の先生方との連携も密にし、病診連携を積極的に進めています。

スタッフ紹介

- 糖尿病内科医師(糖尿病専門医(指導医を含む)、専攻医)

- メディカルスタッフ(看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、臨床検査技師、保健師など)

- 関連各科(眼科、腎臓内科など)

がチームを組み、糖尿病診療を行っています。

メディカルスタッフのうち、27名が日本糖尿病療養指導士の資格を有しています(2023年現在)。

当院は日本糖尿病学会認定教育施設にも指定されています。

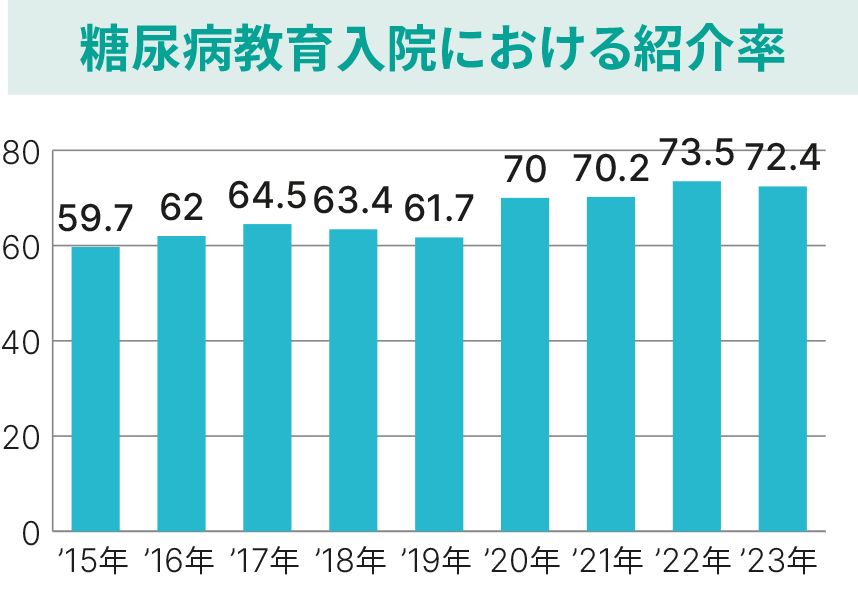

糖尿病教育入院

2型糖尿病は遺伝的な要因に加えて、その発症や悪化に食事や運動習慣、日常生活、仕事などの生活そのものが深く関係しています。糖尿病を上手に管理していくためには、生活全般を見直し、改善すべき点を見つけ、そしてそれを良い方向に変えていくことが必要不可欠となります。

糖尿病の教育入院は、このような生活習慣を見直し、糖尿病治療に必要な知識や方法を勉強していただく場です。もちろん、それと同時に食事療法・運動療法・ 薬物治療により血糖のコントロールを行います。合併症の状態の評価や必要に応じてその治療も行います。退院後、自分で自身の糖尿病を管理し、良好なコントロールを維持していけるように、糖尿病の療養方法を身につけていただくことが目標です。

当院では、入院期間として1週間の入院を基本としています。日曜日が入院日となり、土曜日が退院日となります。その間、毎日(月曜日から金曜日まで)糖尿病教室に参加していただきます。

糖尿病教室

月曜日から金曜日まで毎日午後2時から糖尿病教室を開催しています。1週間で1クールとなっています。教育入院中の方は皆さん参加していただきます。

当院に通院されていない方でもご自由に参加していただけます。

リンクのご案内

「血糖トレンド」とは、糖尿病の管理における新しい概念です。睡眠時も含め24時間連続でグルコース値を測定する技術により、患者さんや医師が血糖トレンド(変動)を「見える化」できるようになりました。下記のWebサイトでは、血糖コントロールの重要性、および「血糖トレンド」の概念とその活用方法について紹介しています。

外来診療

インスリンポンプ外来

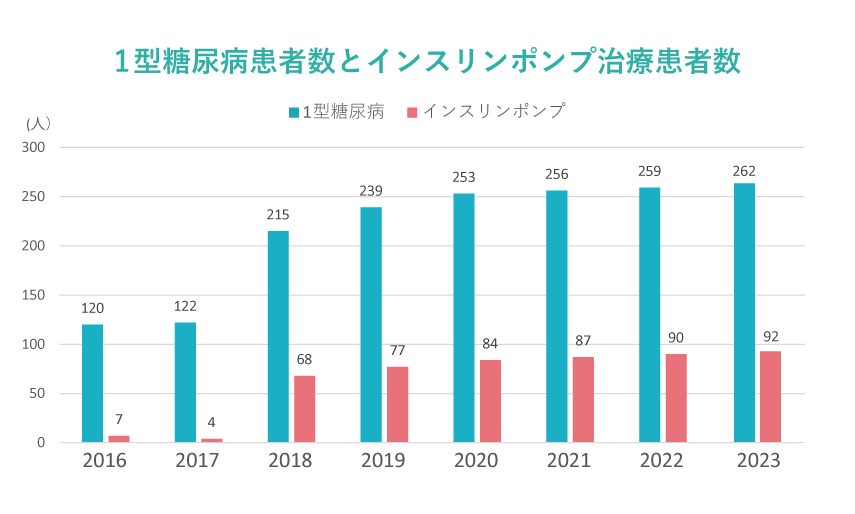

主に1型糖尿病患者さんに対する専門外来として、2018年11月から「インスリンポンプ外来」(毎週木曜日、担当:利根 淳仁)を開設しています。

インスリンポンプの導入依頼やインスリンポンプ治療に関する疑問など、お気軽にご相談ください。

先進医療糖尿病治療

当院では、持続皮下インスリン注入療法(インスリンポンプ療法)(CSII: continuous subcutaneous insulin infusion)や持続血糖測定(CGM: continuous glucose monitoring)など先進的な治療を、患者さんの病態に応じて積極的に導入しております。経験豊富な医師、メディカルスタッフによる万全のサポート体制により、安心して医療を受けることができます。2024年4月現在、当院でインスリンポンプ療法中の患者数は92名、SAP(リアルタイムCGMを搭載したインスリンポンプ)療法中の患者数は64名です。

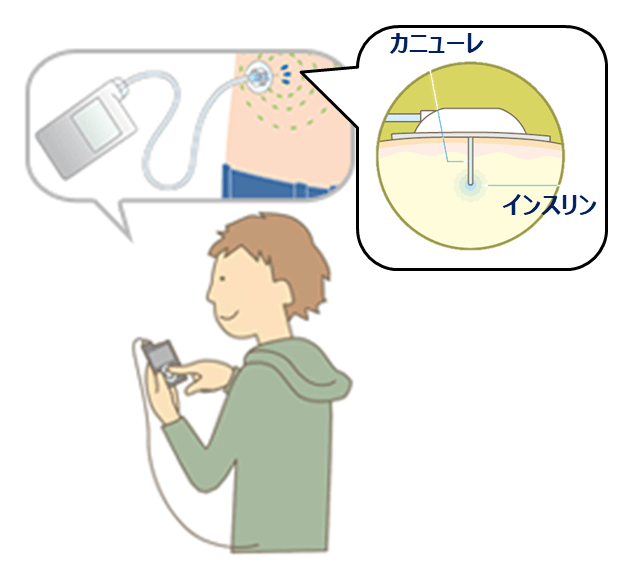

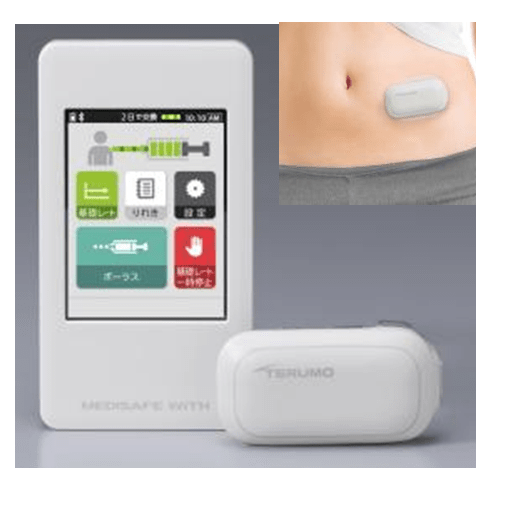

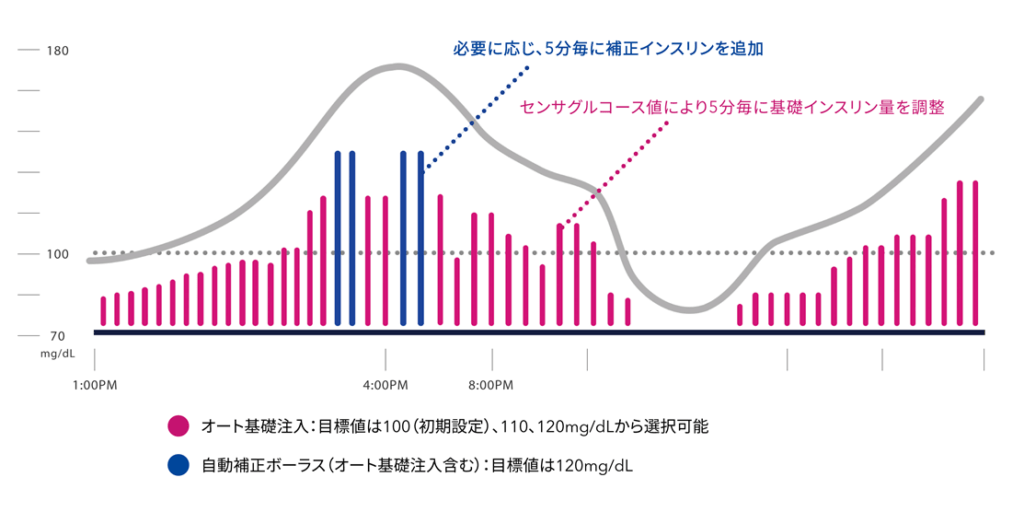

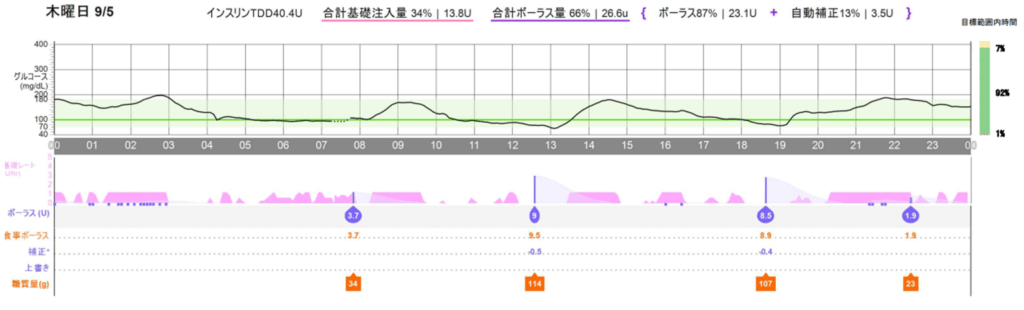

近年のインスリンポンプの進化は著しく、インスリン自動注入システム(Automated Insulin Delivery: AID)によりさらに精密な血糖コントロールが可能になっています。2023年11月にはAdvanced Hybrid Closed Loop(AHCL)テクノロジーを搭載したミニメド780Gシステム(日本メドトロニック社)が登場しました。このシステムでは、患者さんの過去のインスリン注入履歴と、CGMのセンサーグルコース値に基づき、注入する基礎インスリン注入と補正ボーラスをポンプが自動で調整します。日中だけでなく夜間も含め24時間、血糖値を目標範囲内に保つためのサポートをすることを可能とする画期的なインスリンポンプです。当院でも多くの患者さんが、AHCLテクノロジーを搭載した最新式のインスリンポンプを愛用されています。また、チューブがなく、体に貼り付けるタイプのインスリンポンプ(パッチ式インスリンポンプ、メディセーフウィズ(テルモ社))も取り扱っています。

インスリンポンプの導入については、まず、インスリンポンプ療法の適応があるかどうかを検討し、適応がある患者さんに対しては、患者さんの状況に応じて「外来」または「入院(1週間)」での導入を提案しております。また、かかりつけの医療機関からご紹介いただき、当院でインスリンポンプを導入し、安定した段階で治療の主体をかかりつけ医の医療機関に移行し、当院では3~6か月ごとにフォローアップする「インスリンポンプ連携」も行っております。

2018年11月から「インスリンポンプ外来」(毎週木曜日、担当:利根 淳仁)を開設しております。インスリンポンプの導入依頼やインスリンポンプ治療に関する疑問など、お気軽にご相談ください。

※当院では1型糖尿病患者さんの治療に力を入れており、ペン型注射で治療中の1型糖尿病患者さんに対しても、カーボカウント法の習得や生活スタイルに合わせたインスリン注射の工夫など、1型糖尿病に特化した指導を行っております。

(パッチ式インスリンポンプ)

(画像提供:日本メドトロニック株式会社、テルモ株式会社)

インスリン自動注入システム(Automated Insulin Delivery: AID)

- ピンク:自動で調整された基礎インスリン注入

- 青点:自動で調整された補正ボーラス注入

- 青棒:食事に対するボーラス注入

肥満症外来

肥満症治療に特化した外来として、2024年10月から肥満症外来(月曜日:妹尾真弓、木曜日:利根淳仁)を開設しました。

詳細については下記のページをご確認ください。

糖尿病の医療連携について

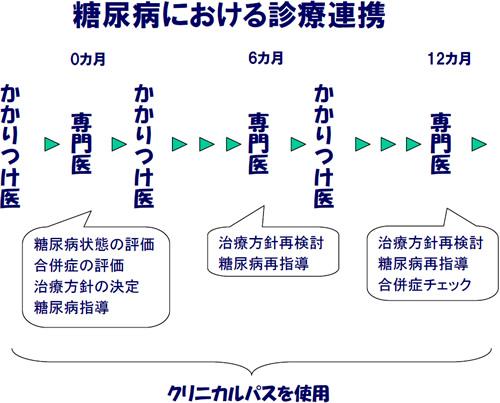

岡山済生会総合病院糖尿病外来では病診連携を推進しています。病診連携とは病院(専門医)と診療所・医院(かかりつけ医・ホームドクター)との間で、連携をとりながら治療を勧めていく診療の形態です。専門医とかかりつけ医の二人が主治医となり、治療を勧めさせていただきます。

クリニカルパスとは、検査や治療の流れをスケジュール表のようにまとめたものです。クリニカルパスを用いることでいつ何をするかが容易に把握することができるようになります。かかりつけ医と専門医が共通の診療計画を持つことで、質の高い医療を継続的に提供できるようになります。

病診連携での治療をご希望の方はご遠慮なくお申し出ください。

患者さんへの医療費助成プログラムについて

1型糖尿病をもつ若者の就学・就労支援のための医療費助成プログラム(岡山方式)「EDP-Okayama(EduCare,DiaFutures Program Okayama)」について

岡山で始まる、新しい支援のかたち

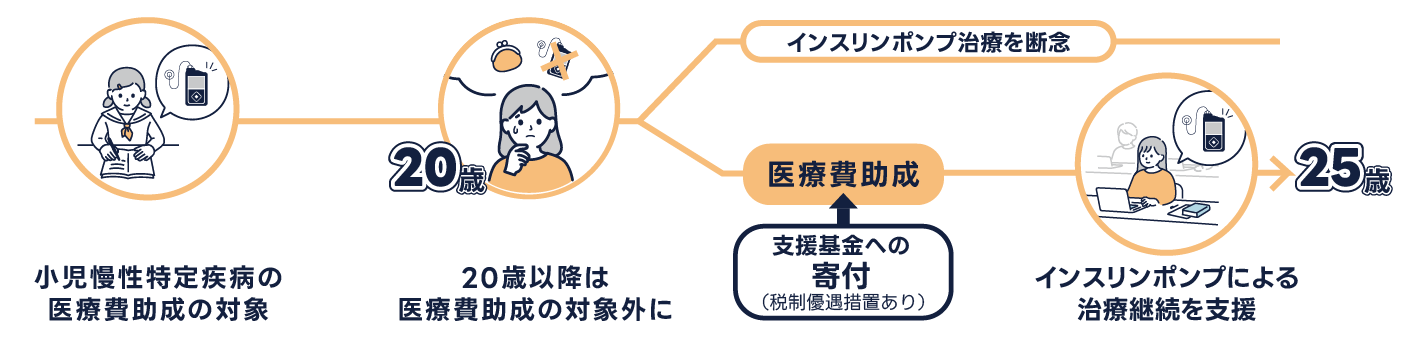

1型糖尿病は自己免疫異常やウイルス感染が原因とされ、幼児を含め突然発症します。生涯にわたりインスリン補充が必要です。

近年は自動運転機能付きのインスリンポンプが登場し、QOLを保ちながら血糖管理を大きく改善し、現在では世界中で推奨される治療法となっています。しかし20歳を超えて小児慢性特定疾病の医療費助成が終了すると、月3万円以上の自己負担(3割負担の場合)が生じ、治療を続けられなくなる若者も少なくありません。

そこで岡山済生会病院と認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワークは協働して、インスリンポンプ療法を受ける患者さんを対象に医療費助成制度「EDP-Okayama(EduCare,DiaFutures Program Okayama)」を開始しました。

若者が安心して日本で受けられる良質の治療を継続しながら、学業や仕事に専念できる環境づくりを目指します。

医療費助成の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 助成額 | 本人所得に応じて月額 4,000円~ 17,500円を助成 (隔月受診の場合、最大31,000円) |

| 助成対象 | インスリンポンプ療法を受けている25 歳までの1 型糖尿病患者さん ※小児慢性特定疾病医療費助成対象者は除く。 ※当院にて1型糖尿病治療中の方。 |

| 助成期間 | 2025年4月~(受付は2025年6月から。ただし、2025年4月にさかのぼって適用) ※本助成事業は、認定特定非営利法人日本IDDMネットワークへの直接寄付「1型糖尿病患者医療費支援基金(岡山方式枠)」が財源です。 ※助成期間は財源確保の状況により変わります。 |

| 申請方法 | 事前に助成資格認定申請を行い認定を受けたのちに、助成金交付申請を行う ※申請には所得課税証明書および振込口座情報などの提出が必要です。 |

助成対象となる方

以下の条件を満たす方が対象です。

1 型糖尿病の診断

を受けている方

(25 歳まで)

小児慢性特定疾患

医療費助成対象外

医療費の自己負担

が3割の方

インスリンポンプ療法を受けている

※自動運転の有無を問わず

岡山済生会病院※にて

1 型糖尿病治療中

※岡山済生会総合病院および岡山済生会外来センター病院

月額助成額(※1)月1回受診の場合

| 区分(※2) | 区分の基準 | A | B | C | D | 指定難病医療費助成制度 「高度かつ長期」の自己負担上限額(※3) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| インスリンポンプ | ||||||

| 自動運転なし | 自動運転あり | |||||

| CGMセンサ 2個 | CGMセンサ 4個 | CGMセンサ 5個 | ||||

| Ⅰ | 市町村民税: 非課税( 世帯) 本人年収: ~ 80 万円 | 7,500 円 | 11,500 円 | 15,500 円 | 17,500 円 | 2,500 円 |

| Ⅱ | 市町村民税: 非課税( 世帯) 本人年収:80 万円超 | 5,000 円 | 9,000 円 | 13,000 円 | 15,000 円 | 5,000 円 |

| Ⅲ | 市町村民税:7.1 万円未満 本人年収: 約160 万円~約370 万円 | 5,000 円 | 9,000 円 | 13,000 円 | 15,000 円 | 5,000 円 |

| Ⅳ | 市町村民税:7.1 万円以上25.1 万円未満 本人年収: 約370 万円~約810 万円 | 0 円 | 4,000 円 | 8,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 |

| Ⅴ 対象外 | 市町村民税:25.1 万円以上 本人年収: 約810 万円~ | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 20,000 円 |

- 月1回受診の場合の月額助成額です。2カ月に1回受診の場合、医療費は2カ月分:1ヵ月分×2-4,000円として計算します。

- 区分は指定難病患者への医療費助成制度を参考にしています。

- 「高額かつ長期」とは、ひと月の医療費総額(10割分)が50,000円を超える月が12か月間の間に6月以上ある場合です。

詳細については、認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワークのWEBサイトより、「岡山済生会総合病院を受診する1型糖尿病患者医療費助成区分」の欄をご確認ください。

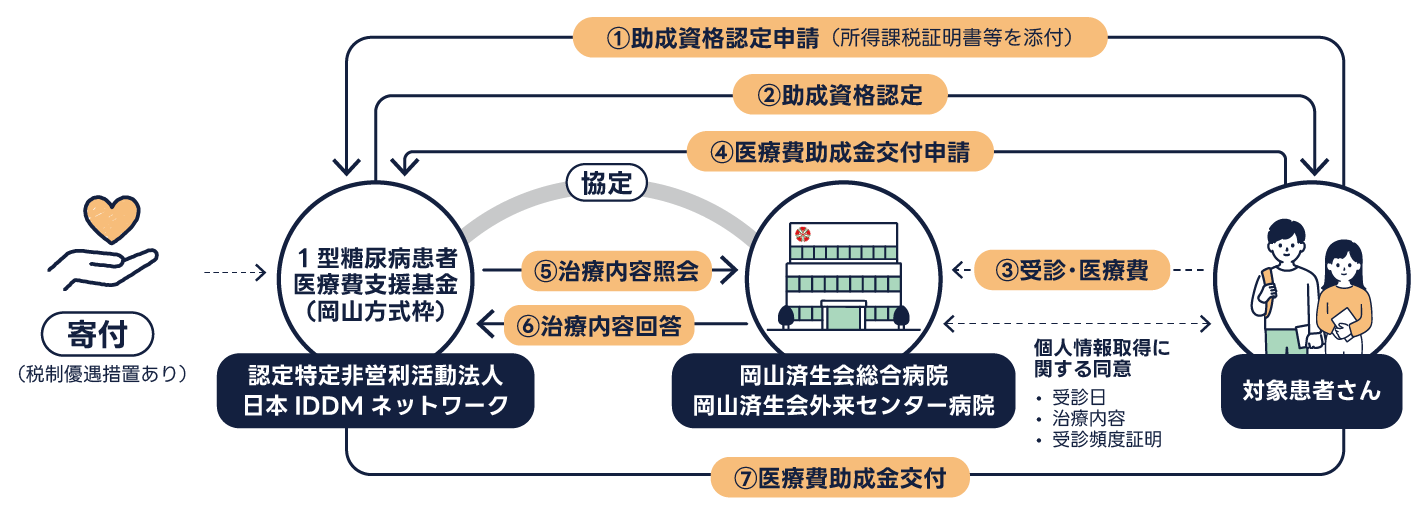

申請から助成金交付まで

日本IDDM ネットワークへ助成資格認定申請を行う

日本IDDMネットワークのサイトに設置してある申請フォームに必要事項を入力してください。(年1 回更新)

日本IDDMネットワークにて審査・認定

岡山済生会病院を受診する

日本IDDMネットワークへ医療費助成金交付申請を行う

日本IDDMネットワークから岡山済生会病院へ治療内容を照会

岡山済生会病院から日本IDDMネットワークへ治療内容を回答

日本IDDMネットワークより助成金が交付されます

医療費助成へのご寄付のお願い

本助成金の財源は、認定特定非営利法人日本IDDMネットワークが運営する「1型糖尿病患者医療費支援基金(岡山方式枠)」です。

この助成事業存続のためにご支援(ご寄付)をよろしくお願い申し上げます。

ご寄付の詳細については、下記をご覧ください。

※ご寄付の際には備考欄に「岡山方式枠」とご記入ください。

EDP-Okayamaに関する資料

患者さん向け

EDP-okayamaのご案内

(PDF:621 KB)

ご寄付者向け

EDP-okayamaへのご寄付のお願い

(PDF:603 KB)

問い合わせ先

糖尿病と歯周病について

糖尿病と歯周病は、共に代表的な生活習慣病ですが、両者はお互いに密接に関係していることが、近年の研究で明らかとなってきました。

歯周病は、歯と歯茎の間(歯周ポケット)に入り込んで繁殖した細菌による慢性の炎症性疾患ですが、その発症や進展には、からだの抵抗力が大きく関与してい ると言われています。糖尿病により高血糖状態が続くと、からだを守る免疫細胞の機能低下し、歯肉組織の代謝異常、血管壁の障害等が起こり、歯周病が発症・ 悪化しやすくなります。

逆に、歯周病が存在すると、歯周病菌により産生される成分が、歯肉から血管内に入り込み、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きを悪くします。す なわち、歯周病が存在すると、血糖値は上昇し、そのためさらに歯周病が進行していくという悪循環に陥ります。

この悪循環を断ち切るには、日頃から歯周病の有無をチェックし、歯石の除去などの口腔ケアをきちんと行うことと、糖尿病のコントロールをできるだけ良好に保つことが重要です。

最近の研究では、歯周病をコントロールすることで、糖尿病のコントロールが改善する可能性も示唆されていますので、糖尿病治療中の患者さんは年に1回は歯科受診を行い、歯周病のチェックを行うことをおすすめいたします。