腎臓病センター

腎臓病センター

腎臓病センターのご紹介

腎臓病センターは外来センター病院8階にあり、血液透析ベッド45床とCAPD診察室2室、フットケア指導室を備えています。

入院診療は国体町の総合病院の8階東病棟と血液浄化室で行い、外来診療は伊福町の外来センター病院で行います。

血液透析・CAPD・腎移植後の管理をはじめ、血漿交換療法、血液吸着療法、腹水濾過濃縮再静注法など多くの役割を果たしていきます。

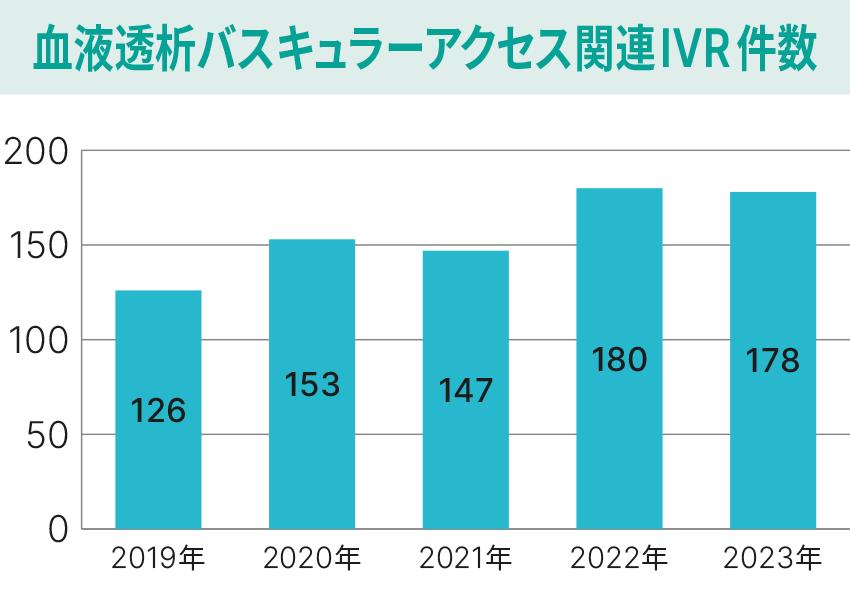

実績

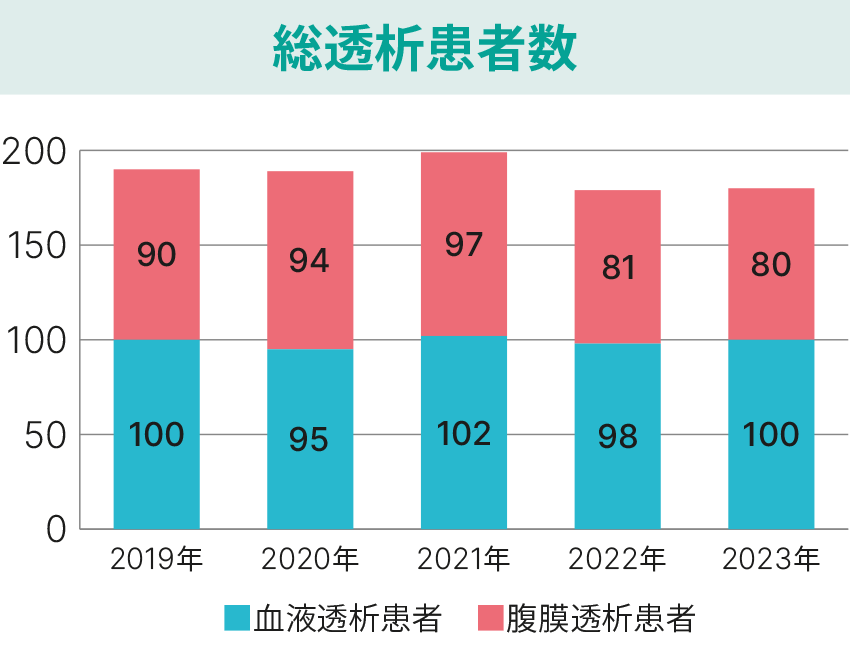

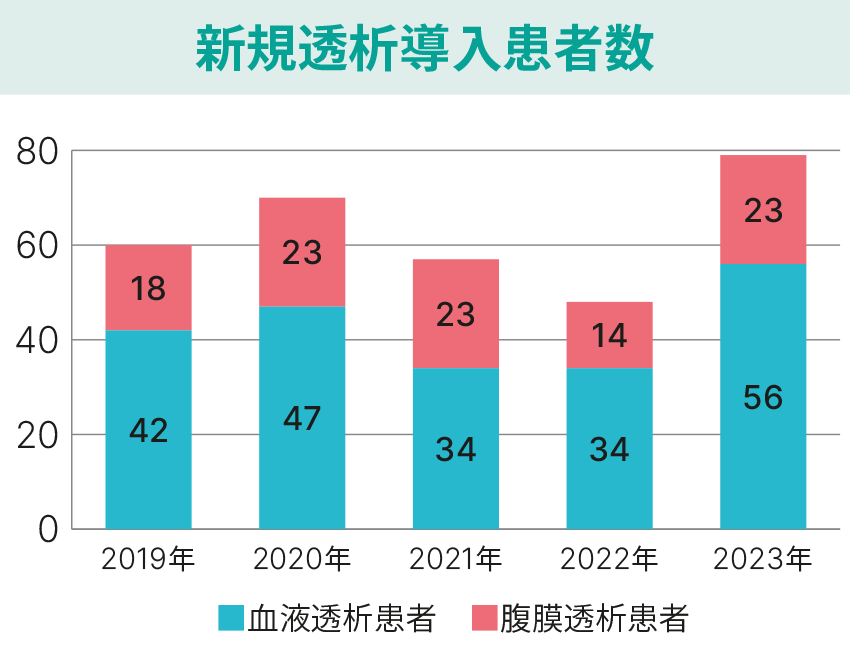

【2023年】

- 新規透析導入患者数:血液透析 56名・腹膜透析 23名

- 総透析患者数:血液透析 100名・腹膜透析 80名

- ICU・HCUでの各種血液浄化療法施行回数:128回

- 各種アフェレーシス施行回数:32回、腹水濃縮再静注施行回数:4回

腎臓病教室のご案内

当院では、腎臓病教室を開いています。

毎回の日程やテーマについては、栄養指導室などでもお知らせしています。

腎臓の働き

腎臓には主に次の7つの働きがあります。

- 老廃物の排泄

- 尿毒素や体の中で不要になった物質などを排泄します。

- 水分の調節

- 尿の濃さや量を調節し、体の中の水分を一定に保ちます。

- 電解質の調節

- 血液中の電解質の濃度を正常に保っています。電解質にはナトリウム(Na)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、クロール(Cl)、マグネシウム(Mg)、リン(P)などがあります。

- 血液を弱アルカリ性に保つ

- 腎臓では、アルカリ性物質を作り、体にたまった酸性物質を中和しています。

- 造血刺激ホルモンの分泌

- 赤血球は骨髄でつくられています。腎臓は造血刺激ホルモン(エリスロポエチン)を分泌し、赤血球を作る働きを助けます。

- ビタミンDの活性化

- ビタミンDは、食物から、また日光の紫外線により皮膚でつくられます。肝臓で変化を受けた後、腎臓で活性型ビタミンDになります。活性型ビタミンDは腸から血液中へのカルシウムの吸収を助けます。

- 血圧の調節

- 血圧が下がり、腎臓を流れる血液量が減少すると、腎臓からレニンというホルモンが分泌され、血圧を上げるように働きます。

社会福祉・社会保障制度

維持透析を行う患者さんは治療費に関して補助を受けることができます。

特定疾病療養受療証

透析開始後に患者さんが加入している医療保険の窓口で「特定疾病療養受療証」を申請すると、ひと月の医療費の自己負担額が(入院・通院・医療機関ごとに)最高1万円になります。

窓口

| 国民健康保険に加入している方 | 各市町村役場 |

| 社会保険に加入している方 | 社会保険事務所 |

| 共済・組合健康保険に加入している方 | 各事業所 |

| 老人医療保険に加入している方 | 福祉事務所または町村役場 |

申請に必要なもの

- 申請書(窓口でもらえます。医師の証明が必要になります)

- 保険証

- 印鑑

申請を行った月の初日から適用されますので、透析導入後早めに手続きを済ませておくことが必要です。

交付により利用できるサービス

- 税金の控除

- 公共交通運賃の割引

- 公共施設利用料金の割引

CAPDの患者さんで1級あるいは3級の方は、透析液加温器の助成が受けられます。

更生医療

身体障害者手帳の交付により、指定医療機関で透析を受けている方は、更生医療の申請ができます。この申請による透析に関する患者さんの負担は、患者さん本人の属する世帯の所得によって決まります(入院・外来別)。

窓口

患者さん本人がお住まいの地域の町村役場または福祉事務所

申請に必要なもの

- 申請書(窓口でもらえます)

- 更生医療意見書(窓口でもらえます、指定医療機関で記入)

- 更生医療費用明細書(窓口でもらえます、指定医療機関で記入)

- 保険証

- 印鑑

※申請書、更生医療意見書、更生医療費用明細書は窓口でもらえます。

重度心身障害者医療費受給資格証

1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方は、保険負担分が無料、または償還払い(患者さんが医療機関に払った分を窓口に申請→ご希望の口座に振込) になります。ただし、被用者保険本人の方の場合は所得制限があります。また、この制度を利用できる方の範囲は各自治体によって異なり、3級の身体障害者手帳 の交付を受けている方でも医療費の助成を受けられる自治体もあります。詳しくは窓口でご確認ください。

窓口

患者さん本人がお住まいの地域の町村役場または福祉事務所

申請に必要なもの

- 身体障害者手帳

- 保険証

- 印鑑

償還払いの申請に必要なもの

- 医療機関の明細書

- 重度心身障害者医療費受給資格証

- 振込口座がわかるもの(通帳など)

- 保険証

- 印鑑

障害年金

各種年金の被保険者が以下の条件を満たした場合に申請できます。

受給要件

- 初めて医師の診療を受けた時、各種年金の被保険者であること

- 保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること

- 障害認定日に障害年金の障害等級に該当する程度の障害があること。

- 障害認定日とは…初めて医師の診療を受けた時から1年6カ月経過した時をいいます。

- 障害認定日には該当する程度の障害ではなかったけれど、65歳に達するまでに該当する程度になった場合も受給要件にあたります。

初めて診療を受けたのはいつどこでだったのか記録しておくようにしましょう。

また、その時の明細書などは保管しておくとよいでしょう。

窓口

| 国民年金に加入している方 | 各市町村役場 |

| 厚生年金に加入している方 | 社会保険事務所 |

申請に必要なもの

- 年金手帳

- 裁定請求書

- 病歴・就労状況等申立書

- 診断書(医師が記入)

- 受診状況等説明書(医師が記入)

- 戸籍謄本

- 世帯全員の住民票

- 通帳(年金の振り込み先)

- 印鑑

※裁定請求書、病歴・就労状況等申立書、診断書、受診状況等説明書の書類は窓口でもらえます。受診状況等説明書は申請時の医療機関と、初めて治療を受けた医療機関が違う場合に必要となります。その他申請者の状況(18歳未満の子がいる等)によって申請に必要な書類は増えます。詳しくは窓口でお尋ねください。

腎臓病を患うすべての方へ

あなたやあなたの大切な人が「慢性腎不全」だと診断された時、さまざまな思いが駆けめぐったことでしょう。しかし、腎臓病は食事や運動などの日常的な事柄 をきちんと患者さん自身が管理することで、体調をある程度コントロールすることは可能です。体力をつける、体の調子を整える、体の異常を早期に発見すると いったことをご自分で行うことが、とても重要です。

かけがえのない大切なお体をどうかご自身で大切になさってください。

そして、わからないことや不安なことがございましたら、どうか遠慮なくお声をかけてください。