災害への備えは日頃から~もしもがん治療中に災害にあったら?~

9月1日の「防災の日」は、1960年に定められた災害に対する啓発日です。台風や地震、津波などの災害に対して、国民が認識を深めて、備えを充実強化するために制定されました。

岡山済生会総合病院は、がん治療・救急医療に重点をおいており、がん診療連携拠点病院かつ岡山県災害拠点病院に指定されています。そして、がんを専門とする医療者やあらゆる災害で、派遣され、現場に迅速に到着して医療を提供する「DMAT隊員」である医療者が多く勤務しています。

近年、災害が毎年のように起きています。岡山も例外ではなく、西日本豪雨では私もDMAT隊員として避難所に派遣されました。防災の日を意識して、「がん治療中にもし災害にあったら?」について、みんなで少し考えてみませんか?

自分の病気や治療を説明できることが、災害への備えの第一歩です

災害への備えとして、まずはラジオや携帯電話、スマートフォンなどで情報を得られる準備をしておくことが大切です。各通信会社が、安否確認用のサービスを提供しています。あらかじめ、確認しておきましょう。

しかし、いざ災害が起きてしまうと、必ずしも岡山済生会総合病院でがん治療を受けられるとは限りません。私も東日本大震災で地元に戻ってこられた患者さんのがん治療を行ったことがあります。当院に連絡が取れない場合は、他のがん診療連携拠点病院の「がん相談室」に連絡してください。

そのためにも、病名や受けている治療についての情報を、手帳(お薬手帳、緊急医療手帳など)や携帯電話、スマートフォンなどに残しておきましょう。

治療について必要な情報

- 病名は何か?

- どのような治療を受けているか?

抗がん剤の名前、前回の治療日、血液検査の結果など - アレルギーのある薬は何か?

胃がん、肺がん、大腸がんなど多くのがんは、1~2週間程度治療が遅れても、病状がただちに進行することはありません(白血病など血液に関係する腫瘍、胚細胞腫瘍、その他の特殊な腫瘍などは注意が必要です)。

経過とともに、当院でのがん治療は次第に可能となります。災害直後には、自分の体調維持を優先し、生活を整えることをまず優先してください。

災害が起きたら、どこに行きますか?

災害が起きた時には、テレビやラジオ、インターネットで情報を確認し、地方自治体などによる避難情報に従って行動しましょう。

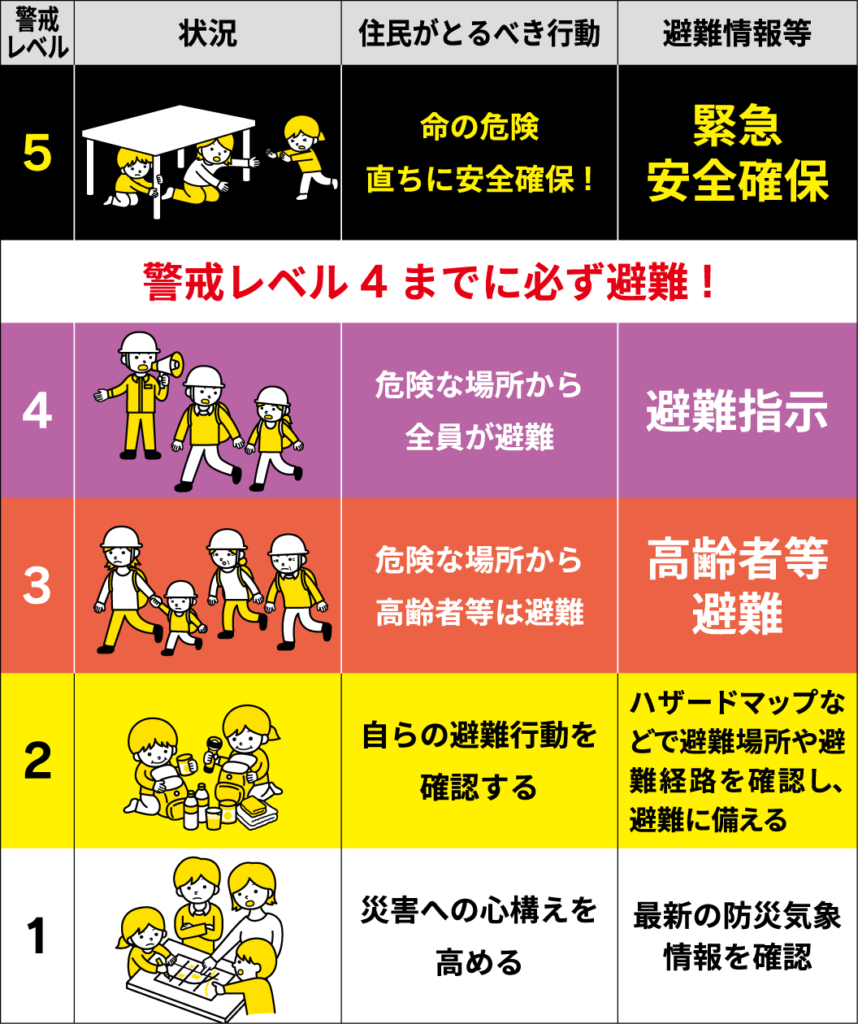

警戒レベルは5段階に分かれていて、警戒レベル4:避難指示(高齢者はレベル3:高齢者等避難)までに、必ず避難することが求められています。

避難とは、避難所に行くことだけを指すわけではなく、「難」を「避」けることを意味します。建物や室内の安全、電気・水道・ガス、天候を総合的に考え、どのタイミングでどこへ避難するかを決めましょう。

また「誰に、どのような方法で、何の連絡をとるか」を、ご家族、担当の医師や看護師と、前もって相談しておくことも大事です。

避難所であれば、私がDMAT隊員として派遣されたように、数日以内に医療班が派遣され、医療を受けることができます。ご自身の病気や治療を他人に知られたくない気持ちはわかりますが、まずは、がんの治療を受けていることを避難所にいる保健師や看護師などの医療者に伝えておくことが大切です。

そして安否確認に来た人に避難先がわかるように、自宅にメモなどを残しておきましょう。また自宅避難をするときは、避難所や役所に伝えておくと、その後の情報が入りやすくなります。

災害時は、さまざまな病気になりやすいので注意が必要です!

災害後は、食料や水が不足するほか、生活環境も変化し、ストレスを受けやすくなります。

脱水傾向が強くなり、栄養状態が悪化し、さらに活動量も低下するため、体力や認知機能も低下し、十分な口腔ケアも困難になり、口腔内が不衛生になりやすくなります。

災害後はそのほかにも、感染症や脱水症、血栓症(脳卒中や肺塞栓症など)、うつ病・不眠症・PTSD、高血圧や心筋梗塞・狭心症・たこつぼ型心筋症などに注意が必要です。

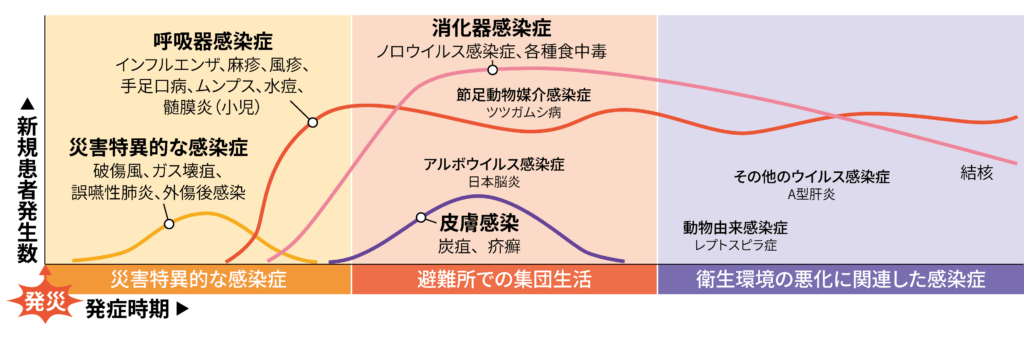

特に感染症に関しては、発災直後〜1週間以内には外傷(ケガ)などに伴う創部感染症、誤嚥性肺炎が起こりやすく、その後は呼吸器感染症や感染性胃腸炎などの消化器感染症を発症しやすくなります。

また糖尿病・腎疾患・心疾患などの薬不足や治療中断による持病の悪化も見られます。がん治療を行うためにも、こうした疾患にならないように留意しましょう。

国内で災害後に問題となる感染症と発症時期

日本環境感染学会『大規模自然災害の被災地における感染制御マネージメントの手引き』S20図2をもとに作成

災害時の生活における注意点は、ほぼいつも通り

がん治療中の方には、日頃から38度以上の発熱や2kg以上(体重の5%程度)の体重減少があれば、受診をお勧めしています。

その他の生活も、基本的には災害時であっても同じですが、以下のような行動を心がけてください。

がん治療中の方が災害時に心がけること

- ガレキ撤去、ヘドロ除去、家屋の清掃などはしない

- マスクを着用し、うがい・手洗いや歯磨きを敢行する

- 水分をしっかり摂る

- 足が動くようなストレッチや軽い運動をする

ただし、災害時は水が不足しがちです。その場合は、うがいは「少量を口に含んで吐き出す」をくり返すと効果的です。

手洗いは、可能であればアルコール消毒液を使用します。

歯磨きは、チューブ入りの歯磨き剤は使わず、歯ブラシを少量の水で濡らして磨きます。

入れ歯は使い捨ておしぼりでふき、入れ歯の針金は、歯ブラシや綿棒で清掃します。歯ブラシがない時は、タオルやティッシュペーパーで歯の表面を拭きます。

薬や必要な物品は災害前少し多めに持つ

体に不調があらわれた時は、あらかじめ医師と相談できている場合にはその指示に従います。

薬や必要な物品(内服薬、インスリン、ストマ用品など)は3日~1週間程度分、災害前に少し多めに備えておくと安心です。

少し多めに準備できていない時は、飲み薬の抗がん剤は、手元に薬があって服用方法が分かっている場合は、体調が普段と変わりなければ服用を続けてください。

どうしても医療用麻薬が手に入らない時は、痛みがひどくならない程度に、「1回に飲む量」を少し減らしてください。

38度以上の発熱があり、抗生物質が手元にある場合は、まず内服してください。

すぐに病院を受診したほうがよい症状

- 38.0度以上の体温が1時間以上続く、または発熱とともに寒気や汗が出る

- 傷口、手術の傷、中心静脈カテーテルなどの挿入部位、皮膚(性器や肛門周囲)が、赤くなる、腫れる、膿む、圧痛がある、熱をもっている

- 下痢や嘔吐が続く

- 今までなかった痛みが起こる、痛みがひどくなる

- 排尿時に痛みがある、血尿や尿がにごる

- ひどい頭痛、首がこわばる、意識があいまいになる

- 鼻腔(副鼻腔)や喉の痛み、口内炎、息切れ、咳・痰がでる

がん治療で心身ともに元気で過ごす

災害に備えるためには、日常的ながん治療が適切に行われ、体力や健康状態が良好であることも大事です。

がん診療連携拠点病院である当院では、がんの標準治療を実施することが求められています。患者さんと医療者が、診療ガイドラインを一つの判断材料として活用しながら、「一人ひとりにとっての最適な治療」を一緒に考え、コミュニケーションを取っていくことが大切です。

がん治療が適切に行われ、治療の質が向上することで、心身ともに元気で過ごすことができます。災害に強い体づくりにもつながります。

岡山済生会総合病院は、たとえ災害にあっても自分らしく生きることができるよう、質の高い納得のがん治療を日頃から提供していきます。

この記事を書いた人

- 主任医長

- 日本外科学会 終身認定医

- 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医

- 日本集学的治療研究会 理事

- NPOキャンサーネットジャパンブルーリボンアンバサダー