糖尿病を持つ人の災害時の備え

災害はいつ起こるかわからず、予測することが困難であると言われています。

糖尿病を持つ方にとっては、一般的な災害への備えに加えて、療養を続けるための特別な準備が必要です。

このページでは、糖尿病を持つ方が「平時にどのような準備をしておくと安心か」「災害発生時にどう行動すべきか」「避難生活でどんなセルフケアが大切か」といった具体的なポイントをご紹介します。

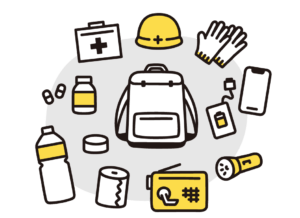

災害に備えて準備しておきたいこと

1.情報を集めましょう

まず大切なのは「情報」と「計画」です。自分の住んでいる地域や勤務先周辺の危険箇所、発生しやすい災害について調べておきましょう。県や市のホームページに掲載されているハザードマップも役立ちます。

また、避難場所や経路は家族と話し合い、2~3通りを想定して確認しておくと安心です。

参考サイト

- 国土交通省:ハザードマップポータルサイト(https://disaportal.gsi.go.jp/)

- 岡山県:市町村ハザードマップ(https://www.pref.okayama.jp/page/detail-27327.html)

2.薬の情報を整理しましょう

薬に関しては、内服薬や注射薬の名前と量を正確に伝えられるように準備しておきましょう。お薬手帳のコピーやメモがあると便利です。

糖尿病連携手帳や自己管理ノートも携帯しておくと役立ちます。

3.非常食や薬を備蓄しましょう

さらに、非常食や薬の使用期限を定期的にチェックし、必要に応じて入れ替えることも大切です。

非常持ち出し袋には少なくとも3日間分の食料と水を準備し、薬は2週間分程度備蓄しておくのが望ましいとされています。

関連記事

災害への備えのポイント(まとめ)

災害や避難の情報収集

- 自分が住んでいる地域、会社などの危険箇所や起こりやすい災害の情報を集める(県や市のハザードマップなど)

- 避難場所や避難経路について、家族や身近な人と話し合い確認しておく(避難経路は2~3通り考えておくと安心です)

お薬の情報の整理

- 内服薬、注射薬の名前、量を正確に説明できるよう準備しておく(お薬手帳のコピーやメモなど)

- 糖尿病連携手帳、お薬手帳、自己管理ノートなどを携帯する

食料や薬の備蓄

- 非常食の賞味期限や薬の使用期限を確認し、定期的にローテーションを行う(できれば試食をしておく)

- 非常持ち出し袋を準備し、薬は2週間分程度備蓄しておく

災害発生時の行動のポイント

災害が起きた時には、まず自分と家族の身を守ることが第一です。

そのうえで正しい情報を確認し、混乱を避けましょう。

ライフラインが復旧するまでの3日間を「自力で乗り切る」という気持ちで備えることが大切です。

災害発生時の心構え

自分や家族の身を守る

正しい情報を確認する

3日間は自力で乗り切る

避難生活で大切なセルフケア

避難生活が長引くと体調を崩しやすくなります。

糖尿病を持つ方が特に注意したいセルフケアのポイントを挙げます。

避難生活のポイント

水分補給

1日あたり1.5リットルを目安に摂取し、脱水を防ぎましょう。

感染予防

手洗いやうがいを心掛け、感染防止に努めましょう。

身体を動かす

同じ姿勢を長時間続けないようにし、エコノミークラス症候群を防ぎましょう。

血糖管理

災害時の血糖値は150~200mg/dLとやや高めを目安にすると、低血糖を避けやすいとされています。

食事摂取量が不安定な場合は、薬やインスリンの量・タイミングに注意しましょう。

心のケア

不安やストレスを感じたら、周囲の人と声を掛け合い、気持ちを共有することが大切です。

昼間に短時間でも休息をとるなど、無理のない工夫をしましょう。

体調変化に注意

けがをした場合は放置せず、発熱・嘔吐・下痢・脱水などがあれば、医療従事者に早めに伝えてください。

私たちは誰しも、災害という予測できない状況に直面する可能性があります。糖尿病を持つ方にとっては、療養を継続するための備えが命を守る行動につながります。日頃から少しずつ準備を整え、「もしも」に備えておきましょう。

当院で行っている糖尿病教室では、「災害時の備え」について看護師が講義を行っています。

詳細については下記のページをご覧ください。

参考文献

- 「インスリンが必要な糖尿病患者さんのための災害時サポートマニュアル」日本糖尿病協会 企画委員会監修

- 「糖尿病とともに生きる人の災害への備え」日本糖尿病協会

- 「今日から実践できる糖尿病療養テキスト」岡山済生会総合病院糖尿病センター

※本記事は広報誌「やわらぎ」(188号:2024春号)に掲載したものをWEB用に再編集したものです。

この記事を書いた人

小坂 ひとみ(こさか ひとみ)

所属

- 岡山済生会総合病院

資格

- 糖尿病看護認定看護師